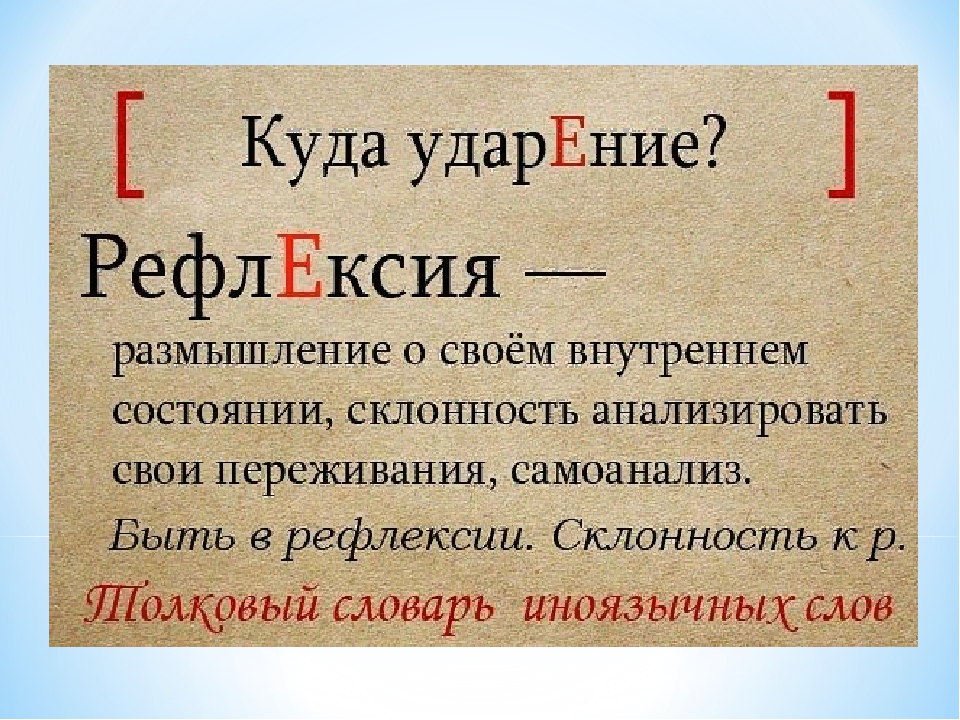

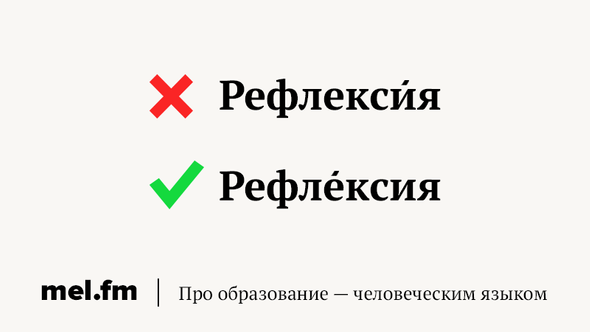

Рефлексия или рефлексия как правильно: Рефле́ксия или рефлекси́я – как правильно? | Образование | Общество

рефлЕксия или рефлексИя?

рефлЕксия или рефлексИя?Путеводитель по сайту

|

Припомнимъ снова и то, что всѣ мы плохо знаемъ по-руски… Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка

***

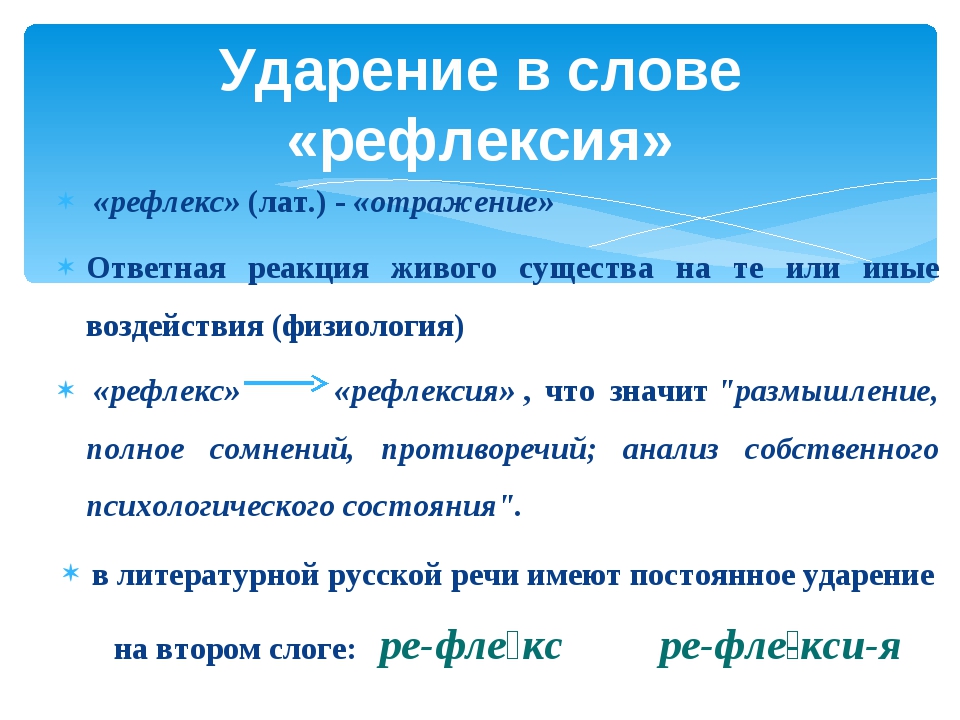

…Намедни меня спросили, к ак правильно, где поставить ударение в слове «рефлексия » (сущ. 1ж) – рефлексия или рефлексия?

Правильно – рефлексия.

*** Список словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ: 1. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 1288 с. 2. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 794 с. 3. Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 943 с.

4.

Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление.

***

•

Дополнения к фундаментальным словарям русского языка • Как правильно?..

• Новейшая фразеология. Дополнения к сборникам фразеологии и крылатых слов

• Новейший словарь аббревиатур русского языка

• Ономастикон (Словарь личных имен)

• Словарь цветов и цветовых оттенков

|

Путеводитель по сайту

18+

©

Сидоров В. В.

2016. All rights reserved.

В.

2016. All rights reserved.

Авторство всех материалов сайта http://netler.ru принадлежит Валерию Сидорову и охраняется

Развитие команды и рефлексия как управленческая коммуникация тимлида / Хабр

Мы уже

поднимали тему коммуникации как важнейшего навыка управленца любого уровня. Эффективность коммуникаций в компании напрямую влияет на её развитие, поэтому сегодня подробно обсудим два понятия: развитие и рефлексию.

Поговорим, что такое развитие в команде, что такое развитие человека и что такое развитие управленца. Рассмотрим траектории роста разработчика от исполнителя до тимлида. Обсудим, с чем придется столкнуться, что понадобится преодолеть и кем можно стать. Выясним, какие инструменты помогут и выделим пять областей развития тимлида.

Главным инструментом для развития я считаю рефлексию. Это понятие обычно ассоциируется с ретроспективами, обратной связью, performance-review. Но в основе рефлексии лежит глубинный психологический процесс, поэтому предлагаю начать с основ и рассмотреть рефлексию подробнее.

Развитие

Задумывались ли вы, что такое развитие? Что означает понятие «развитие» для вас?

Частые ответы, развитие — это:

- улучшение результата;

- получение новых знаний;

- совершенствование;

- эволюция.

Так чем же развитие отличается от улучшений?

В случае сомнений насчет смысла слова лучше всего сначала обратиться к этимологии. Слово «развитие» в русском языке имеет две части: «раз» и «витие».

Слово «развитие» в русском языке имеет две части: «раз» и «витие».

В Вики-словаре приводится одинаковое значение этого слова по крайней мере на четырех языках (немецком, латинском, французском и русском). Развитие означает, что нечто когда-то было «завито», и теперь его нужно развить. Само понятие относит нас к принципам спиральных динамик, к последовательному распутыванию чего-то.

Если что-то нужно развить, очевидно, сначала оно каким-то образом было «завито». Что же такое «завитие»?

Оказывается, в тех же языках все, что касается «завития», закручивания в рулон, связано с такими словами, как цикл действия. То есть наш опыт — то, как мы действуем, как что-то производим, — все это процесс «завития».

Любопытно поиграться с этими словами, например, английское слово «involve» означает как раз вовлечь в процесс.

Но мы тут обсуждаем не лингвистику, давайте посмотрим, что же такое у нас завивается, что потом нужно развивать, чтобы осуществить это самое развитие.

Деятельность

Рассмотрим схему мышления человека через цикл действия. Существует 4 основных процесса, соответствующих 4 типам коммуникаций, которые мы подробно рассматривали в

прошлый раз.

Цикл действия на этой схеме идет по часовой стрелке. «Я» со своими ценностями (values) получает призыв к действию, который определяет смысл деятельности. Возникают идеи и эмоции, на следующем шаге происходит приоритезация — возникают цели и задачи, мотивация. На стадии, когда задачи определены и их нужно выполнять, нужны знания и компетенции. GitHub, Google, общение с коллегами помогает их прокачать и приступить к этапу исполнения — GTD. Getting Things Done — это performance-зона, в которой собственно и происходит создание ценности, отвечающей первоначальному призыву к действию. Рано или поздно мы получаем результат, который создает новый опыт. Новый опыт дает рост и новые возможности (новые смыслы).

Если мы много раз повторим цикл (а мы в своей работе это делаем постоянно), рано или поздно наш мозг превратится в нагромождение неразобранного опыта. Только один человек, и то с трудом, может в этом разобраться. Он опирается в своих рассуждениях на отрывочные несистематизированные случаи, оперирует, назовем это,

Только один человек, и то с трудом, может в этом разобраться. Он опирается в своих рассуждениях на отрывочные несистематизированные случаи, оперирует, назовем это,

Если в команде все мыслят на основе примеров, то новую задачу в ней обсуждают на уровне: «У меня опыт такой,» — «А у меня другой, и что мы будем делать?».

Когда опыт неразобранный, решить, что делать в новой ситуации, очень сложно. Разговор на уровне обмена жизненным опытом не работает, если нужно найти решение новой задачи. Поэтому, с «завитием», которое произошло на основе опыта, нужно что-то сделать — «развить» его!

Развитие команды

Для того чтобы понять, кто какие роли занимает в групповой работе, обратимся к аналитике, полученной на платформе Seendex на основе масштабных исследований поведения сотрудников российских организаций в ситуации требующей развития.

Картина следующая:

- 72% людей никак не относятся к развитию, им оно не очень нужно.

Они живут и живут, как-то работают, зарабатывают деньги и о развитии вообще не думают.

Они живут и живут, как-то работают, зарабатывают деньги и о развитии вообще не думают. - Всего 1% людей, назовем их лидерами, всегда стремятся к развитию — им постоянно что-то нужно, они постоянно что-то меняют, изучают.

- Оставшиеся 27 % ведут себя ситуативно: если есть лидер, идут за ним, если нет — примыкают к неразвивающемуся большинству.

То есть, если в организации есть сильный лидер, то и вся компания развивается, появляются новые проекты и интересные задачи, люди меняются, их жизненный уровень постоянно растет, зарплата и влияние увеличиваются. Если такого лидера нет, то эти 27% примыкают к большинству, действуют как все, и все у них движется стабильно, без развития.

С точки зрения управления, практически в любой команде можно найти все категории сотрудников.

В развитии команды есть очень простое правило — можно развивать тех, кто развивается. Нельзя человека заставить развиваться, большинству людей (72%!) это не надо.

Если говорить о ценности рефлексии, она нужна далеко не всем — не все ее понимают и не всех можно в неё вовлечь. Когда вы управляете командой, смотрите, кто перед вами, действуйте ситуативно из соображений здравого смысла. Не надо в этом смысле пытаться делать всех людей счастливыми, потому что не получится.

Всегда в команде будут люди, которые просто работают на результат. Дальше мы посмотрим, что с этим делать. А есть люди, которые смотрят в будущее. Сейчас они могут добиваться хороших результатов или не очень, но зато они развиваются и станут лучше и продуктивнее в будущем.

К сожалению, в русском языке нет подходящего слова-аналога performance. Продуктивность, например, не передает семантику слова в полной мере. Поэтому в эмпирической формуле оставлю performance:

В знаменателе ресурсы, и важной их составляющей является мозг руководителя, что особенно актуально в сегодняшних реалиях управления.

Таким образом в команде всегда есть люди, которые не готовы меняться. Важно понять, как они работают в команде и чем мотивированы.

Важно понять, как они работают в команде и чем мотивированы.

Есть несколько принятых типов, например, человек служебный. Это достаточно удивительно, но тем не менее такое понятие есть и его активно изучают. Это самый нерефлексирующий и неосознанный тип людей. К счастью, думаю, что в командах разработки таких немного. Человек служебный работает исключительно в жёстких условиях управления, ему нужен контекст: цели, задачи, исполнение, фиксированный график работы, надсмотрщик (супервайзер). Такой тип людей был популярен до XX века — от рабовладельческих времен и до начала активной работы со станками.

Человек исполнительный уже делает так, как ему сказали. Вообще говоря, это свойство есть не у всех, потому что иногда мы любим делать так, как нам больше нравится, или думаем, что «так будет лучше», а не так, как нам сказали.

Следующий этап развития человека неосознанного — человек мотивируемый. Он хорошо работает с KPI и с такой хорошо мотивирующей вещью, как зарплата: сделал больше — получил больше, сделал меньше — получил меньше. Здесь же работают и другие простые мотивации.

Здесь же работают и другие простые мотивации.

Человеку вовлекаемому нужна идея, смысл работы. Он будет хорошо работать, если есть интересный проект, интересная движуха, хорошая команда или компания. К счастью, в IT-командах таких людей немало.

В целом, кажется, в IT служебных и исполнительных людей почти не осталось, а мотивируемые и вовлекаемые — частая практика.

Чтобы сделать шаг к развитию команды, обратимся к понятию нормы.

На графике по вертикали — количество сотрудников в команде, а по горизонтали — performance по формуле.

Мы живем в век непрерывных инноваций, улучшений и ускорений. 20 лет назад такого не было, но сейчас компания не сможет выжить без постоянного развития. Условно каждый день нужно что-то делать и придумывать новую норму.

На графике есть старая норма (слева) и новая норма (справа). Получается простая формула, чтобы попасть в новую норму, нужно делать две вещи:

- оставлять тех, у кого высокий performance, то есть находится в высшей (правой) части старой нормы — постоянно демонстрирует выдающиеся результаты;

- развивать тех, кто развивается.

Развитие команды становится неотъемлемой частью работы тимлида.

По отношению к норме есть такое выражение: «Только отрефлектированное действие может приобрести норму!» Невозможно из сырого накопленного опыта просто перейти на новую норму.

Опыт нужно отрефлектировать.Как рефлектировать

Дам инструкцию, которой можно следовать.

I. Остановиться

Прежде, чем заниматься любым развитием, нужно остановиться. Невозможно одновременно и делать что-то, и рефлектировать. Это два совершенно разных процесса. Процесс рефлексии всегда начинается в спокойном эмоциональном состоянии, когда человек находится перед чистым листом и в данный момент не занимается никакой деятельностью.

На бегу рефлексировать нельзя.II. Зафиксировать разницу

Когда остановились и приготовились к рефлексии, фиксируем разницу. Вспоминаем: был какой-то процесс деятельности, идеи по поводу ожидаемого результата, и собственно конкретный результат.

Слева на схеме человек получил призыв к деятельности и был в неё вовлечен. Тогда у него было представление, что если он выполнит проект, то окажется в позиции 1. Иначе говоря происходит целеполагание.

Предположим, пришел заказчик и попросил сделать фичу за неделю. Разработчик поставил целью оказаться в позиции 1 (со сделанной фичей), но реализовать фичу за неделю не удалось, и по факту разработчик оказался в позиции 2.

Первое, что необходимо сделать — это зафиксировать, что есть разница. Для этого важны три вещи:

- Что я хотел, то есть какой был вызов, в чем состоял проект.

- Где я хотел оказаться (позиция 1).

- Где я оказался (позиция 2).

В реальной жизни, если мы не проводим рефлективный процесс, то когда достигаем позиции 2, считаем, что все именно так, как и задумывалось. Человеческий мозг так устроен, что начинает считать, что разницы вообще нет: то, чего мы достигли, — это ровно то, чего хотели. Так всегда происходит, если не осуществлять рефлексию.

Зафиксировать эту разницу — крайне важный процесс.

III. Провести самоопрос

Дальше берем чистый листок бумаги и отвечаем себе на три вопроса:

- Как я участвовал?

- Что было полезного в том, как я участвовал?

- Что бы я улучшил в том, как я участвовал?

Формулировка вопросов отражает то, что актуально для тимлида. Речь идет об оценке поведения, а не результата, и именно

личного поведения, а не отношения к проекту в целом. Используйте эти вопросы в своей практике прямо в таком виде.

Если вы руководите процессом рефлексии как тимлид в отношении своего сотрудника, то важная составляющая — никогда не критиковать содержание, а только форму.

Рефлексия осуществляется в отношении МОЕГО поведения, то есть того, как Я участвовал в этом процессе, что было полезного в том, как Я участвовал в этом процессе, что бы Я улучшил в этом процессе. Главное здесь форма, а содержание для каждого индивидуально — это его собственные находки и собственный шаг развития.

IV. Провести upstream control

Если развернуть процесс деятельности в обратную сторону, окажется, что у нас был некий призыв к действию и идея о том, что мы должны получить на выходе.

Приоритет вопросов для поиска точки затыка идет последовательно справа налево, против течения действия.

Сначала смотрим собственное поведение по отношению к проекту. Действительно ли я действовал, уделил достаточно времени и внимания исполнению… После уровня исполнения, и если на нем все нормально и я сделал все, что от меня требовалось, иду дальше и смотрю на уровень знаний: правильный ли стек технологий я использовал, с теми ли людьми поговорил, те ли статьи прочитал. Дальше смотрю на уровень целей: правильно ли вообще были поставлены цели?

Если с целями было все нормально, они были ясны и мы их приняли, то, возможно, смысл работы изначально не был ясен, или, еще хуже, мы его не разделяли.

Но приоритет в поиске причины всегда идет с обратной стороны — сначала всегда смотрим на поведение.

V. Сделать рефлексию второго порядка

Еще одна схема, касающаяся рефлексии — это работа с ограничивающими убеждениями.

Чтобы понять, есть ли у нас ограничивающие убеждения, можно использовать следующую схему.

Это рефлексия над рефлексией — рефлексия второго порядка.

Если в какой-то момент времени становится понятно, что есть какие-то ограничивающие вещи, с которыми непонятно как работать, то можно выйти на рефлексию второго порядка. Взять и точно так же написать: как я участвовал в написании рефлексии, что было хорошего в том, как я писал рефлексию.

Попробуйте сделать это и увидите, что когда вы начинаете думать о том, как вы думали по поводу того, как вы делали рефлексию, на многое открываются глаза. Это не простая техника, но если честно подойти к оценке самого себя и посмотреть на то, что руководило мной, когда я оценивал самого себя, свои действия, то удастся четко увидеть собственные убеждения, которые образуют стеклянный потолок для развития.

Развитие осознанности

Цикл развития любого человека иерархичен и он, как и рефлексия, идет в обратной последовательности, против течения действия.

Сначала это самодисциплина, потом самообучение, потом самомотивация, и потом осознанность выборов. И эти качества иерархичны. Невозможно научиться самому себе ставить цели, если нет самодисциплины, потому что тогда это уже не цели, а фантазии.

Сначала идет хороший работник, который самодисциплинирован.

Только после того, как человек самодисциплинирован, он может быть квалифицированным самообучаемым сотрудником. На этом уровне сотрудника на надо обучать и рассказывать ему, как нужно делать. Он научится сам.

Только после того, как человек самообучаем, он может быть самомотивирован — сам себе назначать цели и начинать работать с ними. Только на этом уровне возникает способность руководить.

Тот, кто не может мотивировать себя, не может мотивировать других людей.

Это вопрос и для саморефлексии, и для назначения новых управленцев на управляющие позиции.

Следующий уровень развития включает в себя все 4 качества — это ответственный сотрудник, разделяющий ценности компании. Такая категория сотрудников и такой уровень осознанности крайне необходимы, чтобы формировать плоские структуры: кросс-функциональные команды, команды без жесткой иерархии, когда все вовлечены в одно действие и работают, как слаженная команда. Такой высокий уровень осознанности в команде нужно развивать.

Области развития управленца

С управленцем происходит приблизительно то же самое.

Самый главный и сложный переход — переход от исполнителя, то есть ответственности за себя, на уровень тимлида и ответственности за других людей.

В этот же момент меняется тип деятельности. На уровне исполнителя разработчик программирует, пишет код и реализует фичи, а основная performance-зона тимлида другая и находится в области коммуникации. Это достаточно сложный для осознания переход.

Это достаточно сложный для осознания переход.

Следующий уровень — это переход на управление управлением. Это тоже психологически сложный переход, который можно сделать в процессе рефлексии. Если говорить простым языком, это бить себя по рукам за попытки исправить конкретную ситуацию и признать, что ты больше не эксперт.

Когда мы становимся управленцами, то сразу теряем экспертность.

Возникает такая сложная штука, как управление экспертными сотрудниками.

Управление управлением заключается в том, чтобы находить системные вещи, которые можно автоматизировать, превратить в стандарт, в алгоритм. Задача в управлении управлением — это управлять форматами, а не разбирать конкретные кейсы. Это время решать проблемы на системном уровне и строить систему.

Следующий сложный момент — переход на уровень предпринимателя, или, как модно говорить, внутреннего предпринимателя (interprenership). Здесь самое трудное перейти от «делать вещи правильно» к «делать правильные вещи».

Человек на уровне предпринимателя постоянно разрушает сложившиеся систему, уклад, процессы, потому что всегда необходимо следовать тому, что требует заказчик (рынок). Для нас это важно, потому что digital-бизнес требует быть предельно клиентоориентированным. Фокус на клиенте важнее, чем система, построенная внутри команды. Этим как раз занимается внутренний предприниматель.

Дальше возникает следующий переход: человек на позиции внутреннего предпринимателя начинает понимать, что его одного недостаточно, чтобы обслуживать рынок, — слишком много вариантов. Становится необходима вовлеченность и включение команды, которая разделяет общие смыслы.

Есть модные слова «бирюзовая организация», холакратия, плоские структуры, к ним же относятся кросс-функциональные команды — организации, которые мы обозначаем, как организации будущего.

Для того, чтобы построить команду будущего, нужны две вещи:

- Исполнители, исполнительский уровень которых разделяет ценности и смыслы команды.

То есть уровень осознанности каждого сотрудника в команде таков, что человек самодисциплинирован, самообучаем, самомотивирован и разделяет миссию компании. Только такая команда может стать звеном в плоской структуре.

То есть уровень осознанности каждого сотрудника в команде таков, что человек самодисциплинирован, самообучаем, самомотивирован и разделяет миссию компании. Только такая команда может стать звеном в плоской структуре. - Лидера такой команды уже нельзя назвать лидером. Он сфокусирован на рынке, умеет выстроить систему обслуживания рынка, когда каждый сотрудник команды сам становится самомотивированным лидером.

Пять областей развития тимлида

Резюмируя вышесказанное, у тимлида есть 5 областей развития:

- Исполнение/GTD. Фокусироваться на исполнении отдельного сотрудника. Если тимлид видит, что в его команде есть человек, который не перформит, то он либо делает работу за него, либо как супервайзер следит за исполнением. Эффективность работы руководителя при этом крайне низкая (1:1) — он фактически замещает собой исполнительский уровень.

- Знания/Компетенции. Развивать профессиональные компетенции в команде.

Эффективность руководителя при этом значительно выше и составляет условные 1:3. Если развивать знания и компетенции, можно работать с командой от 3 до 10 человек.

Эффективность руководителя при этом значительно выше и составляет условные 1:3. Если развивать знания и компетенции, можно работать с командой от 3 до 10 человек. - Цели/регламенты. Выявлять систематические явления, формировать регламенты, стандарты и алгоритмы на уровне управления управлением. Эффективность руководителя, то есть время, затраченное на результат, условно 1:5. Может быть значительно выше — 1:10, в разных компаниях по-разному.

- Ценности/Смыслы. Трансформировать систему на основе требований рынка, развивать клиентоцентрированность. Такой уровень ответственности и такое направление — это уже реальная работа лидера — управленца.

- Развитие Команды. Высший уровень — это то, к чему нужно стремиться в работе тимлида.

Приходите на Saint TeamLead Conf 23 и 24 сентября в Санкт-Петербурге, продолжим тему и рассмотрим некоторые паттерны поведения в командной работе.Поговорим о том, когда лидерство может выглядеть как токсичность и наоборот и как тимлиду подходить к организации командной работы для решения сложных проблем (в отличие от работы с задачами).

|

Я приношу извинения, если нарушу логику вашего движения, поскольку я не знаю нормы, по которым вы делаете доклады и, наверное, я буду ходить по разным позициям, рассказывая то, что я хочу рассказать. Я хотел рассказать сегодня вам следующее. Во-первых, мне кажется необходимым рассказать кое-что из истории философии — именно там ставилась проблема рефлексии, чтобы вы представляли исток того, что понимается сейчас под рефлексией. Очень многое из нашей трактовки рефлексии пришло оттуда, но мы этого часто не осознаем. Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это попытаться ответить и для себя, и для вас на вопрос, а почему именно сейчас, ни с того ни с сего, стали популярны разговоры о рефлексии? Ведь в 1960-х годах в психологии про неё не говорили, и в 1950-х годах не говорили, и в 1970-х годах про неё почти не говорили, а сейчас вдруг начинают во всю говорить — отчего это так? Этот вопрос и для меня самого был не ясен, и сейчас не совсем ясен, но я попытаюсь с вами в этом разобраться. Итак, рефлексия. Давайте посмотрим, знаете ли вы, кем это слово было введено как термин? И почему? Термин рефлексия впервые был введён Локком. Я подчёркиваю: как термин, но не как слово. Слово — это немножко другое. Он был введён Локком, и можно понять почему, с какой целью он это сделал. Ведь Локк работал в традиции английского эмпиризма. Его основная идея заключалась в том, что все имеют опыт. Любое современное понимание рефлексии основывается на этой глобальной оппозиции, на этом глобальном расчленении — рефлексия отличается, в первую очередь, выделяется как особая организованность от других организационностей мышления тем, что она имеет дело с мышлением о мышлении, с явлениями сознания. В то время как другие организационности мышления, другие типы мышления имеют дело не с этим, а с чем-либо другим. Это кардинальное различение остаётся и до сего времени. Теперь можно подумать вот над каким обстоятельством — а почему Локк вдруг выбрал этот термин — рефлексия? Это тоже важно понять, что такое рефлексия как слово, каково его этимологическое значение. Слово рефлексия пришло к нам из латыни, и буквально оно обозначало внутреннее обращение на себя, внутренний рефлекс. Здесь не трудно представить себе это слово в переносном значении. Поэтому уже в латыни возникло переносное значение слова как отражения. И вот это переносное значение, понимание рефлексии как отражения и было использовано Локком, когда он взял этот термин для обозначения внутреннего опыта. Это важно понять, потому что современная рефлексия как отражение, предложенная первоначально Локком, вызвала уже тогда большие споры между ним и Лейбницем. Этого я касаться не буду, но именно с этим пониманием рефлексии боролась немецкая классическая философия, развивая своё представление о рефлексии. Боролась с механизцизмом и пассивностью в понимании рефлексии, которое первоначально привнёс Локк. Кант — это очень существенный момент для понимания рефлексии. Какой это момент? Кантом разрабатывалась идея схематизмов мышления. Схематизмы мышления — это опыт, упорядоченный через пространственно-временную сетку ощущения, представленную различными категориальными схемами. Что очень важно для схематизмов, чтобы их понять не только автоматически. Действительно, 99,99% того, что мы делаем, мы делаем автоматически, то есть согласно некоторым схемам, имеющимся у нас. В нас работают некоторые схемы. Ну а если схема не срабатывает, если она почему-либо неадекватна ситуации, что тогда? И вот здесь происходит переход от схематизма-I к схематизму-II. Это моя интерпретация, Кант такую форму не давал. И здесь рефлексия выступила в функции определённого инструмента, позволяющего переходить от схематизма к схематизму. Кант называл это творческим воображением, но более часто он называл это — в том числе и рефлексией. Вот это была такая капитальная идея, потому что в ней содержится масса вещей, которые только сейчас попадают в термин рефлексия. Отсюда вытекает продуктивный или творческий характер рефлексии. А в общем-то, все мы относимся к этому термину с некоторым придыханием, какое-то новообразование при этом появляется. Самошкин: Было ли добавление к пониманию рефлексии Кантом — восхождением? Алексеев: Нет. Для Канта вообще представление о дедукции категорий в смысле Гегеля не было. У него не было понимания метода восхождения от абстрактного к конкретному. Для него это было бессмысленно. Кант был плюралистом. Самошкин: Но при переходе от схематизма к схематизму проявляется особого рода средственность. Алексеев: Это неверно. Понимаете в чём дело. Мы же движемся очень медленно. Нам кажется, что быстро. Кардинальные решения, кардинальные идеи идут и рождаются незаметно. С современной точки зрения, то, что рефлексия выступает в функции перехода от схематизма к схематизму, от нормы к норме кажется достаточно простым и ясным. Но потребовалась колоссальная работа Канта, чтобы показать и создать эту схему. Самошкин: Можно ли понять Вашу интерпретацию, что рефлексия — какого-то рода механизм перехода к схематизмам, адекватным новым видам деятельности, новым условиям? Алексеев: Функция была задана, а схематизма не было. Схематизм — это уже более у Фихте, к которому я сейчас и хочу перейти. Я подчёркиваю, что это все очень огрублено. Ильясов: То есть встать по отношению к ним в объективированную позицию? Алексеев: А как это возможно? Смысл-то здесь простой, казалось бы — в каждом конкретном случае мы можем указать: это мышление, вот так-то и так-то мы мыслили, таким-то образом. Ильясов: На эмпирическом уровне это можно описать? Алексеев: На каждом конкретном случае это можно разобрать. А как ответить в общем виде? Вот это было колоссальной, с моей точки зрения, проблемой в философии. Почему мы Фихте считаем великим философом, несмотря на то, что он вроде бы ничего не делал, а восхвалял собственное Я, которое непонятно каким образом существует? И Фихте ответил на этот вопрос. Я не думаю, что это единственный ответ, но, во всяком случае, он был красив. Фихте оказал: Для того, чтобы быть свободным от собственной мысли, я должен мысли свои положить как объект. И это единственно возможное решение. Он считал, что другого выхода нет. И здесь фактически мы имеем рассуждения, не проработанные психологически. Дело в том, что мысль должна быть объективирована. Объективация мысли, когда мы её кладём как объект, даёт нам возможность и относиться к ней как к объекту. Самошкин: Можно ли понять, что Фихте будет по отношению к рефлексии в гносеологической позиции? Алексеев: Наверное, можно. Если хотите, можно. Я поэтому заранее говорил, что внесу деструктивный, анархический момент. Философия Фихте — это философия активности. И при этом у него было совершенно определённое понимание мысли, которое, может быть, и дало ему возможность решить этот вопрос. Он говорил, что мысль всегда есть некоторое построение. Всегда. Даже если она реализуется чисто автоматически. Я не буду подробно рассматривать тот огромный материал по рефлексии, который имеется у Гегеля, а совершенно произвольно для себя выберу один момент. Гегель различил реальную или предметную рефлексию и рефлексию формально-рассудочную. Это различение представляется очень важным и существенным. Дело в том, что часто — и у нас сейчас, рефлексию понимают как осознание. Но осознание не обязательно является рефлексией. И когда мы имеем формально-рассудочную рефлексию, я потом специально это ещё покажу, то она в некотором смысле аналогична самокопанию в собственных мыслях. Tо есть, сказал Гегель, рефлексия тогда имеет смысл и возникает, когда для этого есть соответствующая задача. Задача, которая является важной, актуальной и должна быть решена в практике мышления. И, наконец, последний узелок, который я хочу выделить — это Маркс и Энгельс. В первую очередь, Маркс с его пониманием мышления, с его историческим пониманием мышления, не в смысле Гегеля, а в смысле связки мышления с реальным бытием и пониманием рефлексии как исторически организованном мышлении. Самошкин: Может быть не эти схемы, а другие? Алексеев: Любые схемы. Я взял случайным образом. Мы считаем, что иначе мыслить нельзя, а почему? Мы проецируем на прошлое наши схемы мышления и видим, что они мыслили, как мы. Злотников: Вы хотите сказать, что в историческом плане сама форма мышления развивается? Алексеев: Да, организованность мышления. Можаровский: Но Ваши рассуждения доказывают, что рефлексии могло не быть, но не на то, что её действительно не было. Алексеев: Позже я покажу это на эмпирическом уровне более конкретно. Остановимся на тех моментах, которые тем или иным образом присутствуют в нашем понимании рефлексии и которые то или иное наше понимание рефлексии определяют. Не обязательно, когда мы употребляем термин рефлексия, мы имеем в виду все эти моменты. Но в тех трактовках рефлексии, которые сейчас имеются, мы всюду можем найти те исходные корни рефлексии, о которых я сейчас говорил. И в общем для того, чтобы действовать и рассуждать о рефлексии достаточно культурно, мы должны знать, откуда, что и как пошло. В этом и есть смысл первого кусочка, который я хотел вам рассказать. Злотников: Сейчас налицо преобладание новых форм мышления? Алексеев: Да, во второй части я подробней отвечу, почему мне так кажется, кстати, там рефлексия получит и другое определение. Ильясов: И там вы расскажете, какие элементы могли существовать в плане исторического развития? Алексеев: А это в третьей части. Я специально дам некий критерий рефлексии. Злотников: Аристотель вывел из своего мышления правила формальной логики. Делал ли он при этом акт рефлексии? Алексеев: Я понял, что вас этот вопрос заинтриговал. Я бы ответил так. Акт рефлексии мы Аристотелю можем приписать с точки зрения всех критериев, которые мы введём. Но организованности мышления — такой не было. Это было то, что можно было считать праэлементами. То есть то предшествующее, из чего мы сейчас собираем рефлексию. Элементы были — сравнение, сопоставление, обстановка действия — всё это было, но они не выступали как то, что необходимо людям. Самошкин: Перед самим переходом — можно ли понять организованность как степень совершенства какой-то системы? Алексеев: Нет. Тот аспект рефлексии, который в своё время специально пытался исследовать Владимир Александрович Лефевр и который вызвал резкую критику и с моей стороны и со стороны Г. П. Щедровицкого. В. А. Лефевр, действительно, организованность понимал в этом духе. Он противопоставлял её специально энтропии. И выводил своё понимание рефлексии из этой дихотомии, из этого противопоставления. Рефлексия понималась как мера организованности. Самошкин: А как Вы понимаете организованность? Алексеев: Примерно в таком смысле, как надо понимать тип животных. Это очень интересная аналогия, страдающая, как и любая аналогия, изъянами. Вот, например, мы берём историю развития животного мира. Ильясов: Реально действующая. Алексеев: Ещё пример, погрубее. Не умеет человек рефлектировать — он будет считаться неполноценным. И это обязательно войдёт в норму его мышления, его деятельности. Самошкин: То есть это уже будет в культуре как ценность? Алексеев: Организованность всегда существует именно в культуре. Самошкин: Вы сейчас проделали оригинальный интерпретационный историко-критический анализ. Чем Вы методически определялись, когда проецировали своё видение рефлексии по векам? Алексеев: Ещё раз подчеркну своё понимание. Скажем, прекрасная статья А. П. Огурцова в Философской энциклопедии про рефлексию. Но, с моей точки зрения, он не прав полностью. Он начинает разбор рефлексии с Аристотеля. И это не только моя точка зрения. Начинать разбор рефлексии с Аристотеля, с моей точки зрения, бессмысленно, исходя из всего сказанного выше. Теперь я перейду ко второму кусочку изложения и задам такой вопрос: почему к концу 1970-х годов вдруг все бросились на рефлексию? Почему раньше психологи весь этот комплекс идей (да он для них и не существовал), почему это богатое содержание, эта коллекция идей для психолога представлялась как спекуляция философская, которая к реальной психологии отношения не имеет и иметь не может? Мне могут задать вопрос, а могу ли я это аргументировать? Да, очень просто, простейшими средствами науковедческого анализа — возьмите до 1960 года журнал Вопросы психологии, вы там не увидите этого слова, нет и соответствующих идей. Почему это так? Задумавшись над этим вопросом, я должен был ответить для себя на такой вопрос: если абстрактный смысл был ясен с самого начала, то в реальности ещё не возникла такая новая организованность мышления как рефлексия, то есть она не стала достаточно доминирующей. Она появлялась где-то в островках, и поэтому для психологов, которые изучают общее мышление, её не существовало. Это абстракция, вытекающая последовательно из последнего, пятого тезиса. А конкретно, каковы же условия, фактические условия, породившие необходимость рефлексии? Причём, заметьте, эти условия должны обладать, по крайней мере, двумя основными особенностями. Первое и самое существенное условие — Всё должно произойти естественно, так, чтобы все поняли, что без этого ничего дальше не могло бы быть. Второе — это представляющееся нам как само собой разумеющееся условие должно нами же отличаться от предшествующего, то есть от того, что раньше казалось естественным, а сейчас кажется неестественным. К примеру, обратите внимание на фантастическую литературу начала XX века. Главный герой — одиночка, который вершит многие, огромные по значимости дела. Он становится личностью где-то к двадцати годам и далее уже не развивается. В других культурах это выражается в понятии каста. Сейчас же какую деятельность ни возьми, допустим, профессионально-производственную, культурную (здесь ужас что делается — разные средства массовой информации заставляют нас по-разному относиться к различным формам поведения) — всё ведёт нас к быстрому темпу изменения состава и характера реально реализуемого действия, включая и мыслительное действие. Так вот. Эти новые изменившиеся условия, некоторый набор исходных расчленений-рефлексий, который я продемонстрировал в первом куске, сдвигают ли они наше понимание рефлексии? Но посмотрите, какой происходит примечательный сдвиг — психология не может рассматривать рефлексию как определённую организованность мышления. Психология решает другие задачи. Она решает задачи диагностики, обучения, терапии и так далее, и поэтому с психологической точки зрения рефлексия выступает как условие, в котором, реализуется определённая способность. Рефлексия начинает трактоваться, как бы её ни исследовали, как определённая способность мышления. Как способность к рефлексии. Если философия (или методология) рассматривает рефлексию как особую историческую организованность мышления, то при психологическом подходе мы начинаем трактовать рефлексию как некоторую способность, тоже в историческом плане. Но тогда мы должны ответить на вопрос, а в чём же эта способность состоит? И эти условия надо проинтерпретировать как-то психологически, на психологическом языке. Мне кажется, что кардинальной здесь может быть следующая характеристика: основным содержанием рефлексивных процессов является установление отношений. Почему мы должны говорить об установлении отношений? Во-первых, потому, что если действие А не является действием изолированным, а предполагает какие-то другие действия (допустим действия В и С), то для того, чтобы действие А было эффективно, адекватно, мы должны заранее связать это действие каким-то образом и в каких-то деталях и сторонах с действиями В и С. Теперь вновь немного о втором условии. Вот эти В и С всё время меняются. Поэтому нам устанавливать отношения каждый раз нужно заново. Ведь когда отношения установлены, то никакой рефлексии нет — обыкновенный схематизм или автоматизм мышления — применение общего правила. А если те деятельностные образования, с которыми надо устанавливать отношения, всё время беспрерывно меняются, то, действительно, надо всё время эти отношения устанавливать заново. Деваться некуда! Поэтому, исходя из этой общей идеи, я и определил рефлексию вообще как процесс установления отношений по содержанию. То есть — способность к установлению отношений, с психологической точки зрения. Конечно, эта способность к установлению отношений предполагает всю предшествующую парадигму (парадигма — это не что иное, как некая схема грамматических правил, падежные окончания…) Этот процесс обращения к предыдущей парадигме предполагает и все предшествующие пункты, и процесс обращения мышления на мышление, и переход от схематизма-I к схематизму-II, и объективирование своих мыслей и так далее. Но он предполагает и некоторые более конкретные содержания применительно к психологической задаче. Скажем, это не просто процессы осознания, как у нас часто трактуют рефлексию, не верно понимают под этим и определённые процессы мышления, которые связаны с установлением отношений. Вполне возможно, что и я делаю в своём определении некоторую ошибку. Но сейчас наиболее частая ошибка — это ошибка экстраполяции, ошибка того, что узкое содержание очень широко распространяется. Возможно, я делаю другую ошибку — сужаю понимание рефлексии, но такое сужение понимания рефлексии даёт мне как психологу право жёстко с ней работать, поэтому я делаю это совершенно сознательно. Я приведу несколько примеров, показывающих важность вот этого установления отношений. Современный человек всё время попадает в новые системы любой деятельности. Это характерная особенность современного человека, и чем дальше, тем больше эта особенность будет проявляться. Причём совокупности людей совершенно различные, как реальные, так и идеальные, так как развитие массовой коммуникации достигло невиданных масштабов. Ведь чисто психологическая зарисовка — несколько человек едут в троллейбусе и обсуждают фильм, увиденный по телевиденью, — они устанавливают некое отношение с другим, которого не было ранее, и в данном случае рефлектируют, потому что они сталкивают свои и чужие нормы поведения, которые были представлены на экране. Может возникнуть вопрос, а почему люди решили со всеми устанавливать отношения? И здесь мы переходим к цели рефлексии. Только таким путём мы можем проводить саморегуляцию, то есть регуляцию управления своим поведением и также управлять, регулировать поведение других людей. Без установления этого отношения ни саморегуляция, ни регуляция других не представляется возможной. А вот в этом быстро изменяющимся, тесно взаимосвязанном мире, который всё более и более становится, в этом смысле, человеческим миром, то есть человеческие отношения выступают всё более и более на первый план, вот эта способность к рефлексии, к установлению отношений всё более и более становится значимой. И ещё два важных моментика. Здесь важны оба слова — установление и отношения. Я остановлюсь на первом слове — установление — это всегда процесс. В данном случае рефлексия выступает для психолога с процессуальной стороны, со стороны для психолога чрезвычайно важной и существенной. Злотников: А какова связь между рефлексией и отражением? Алексеев: Эта связь даже есть в русском языке, рефлексия — рефлектор, а что такое рефлектор — это отражатель. Злотников: А не есть ли это одно и то же? Алексеев: Думаю, что нет. Михайлов: А по отношению к мышлению? Алексеев: Установление отношений не есть отражение. Установление отношений, с психологической точки зрения, есть активное нечто, которое конструируется нами, я бы сказал, что я в данном вопросе фихтеанец. Идея построения собственного действия, активность мне более импонирует. А в отражении есть какой-то механистический привкус, и он мне не очень нравиться, хотя я и сам пользуюсь термином отражение. Самошкин: В Вашей трактовке рефлексию можно понимать как какую-то психическую реальность? Алексеев: Как способность. Самошкин: Но способность в теоретическом плане, как теоретический конструкт для меня имеет другую загруженность, а в данном случае Вы говорите о сущности рефлексии. А раз это сущность, то она имеет за собой ту реальность, которую можно проверить эмпирически. И тогда возникает вопрос: ведь никакую способность без её реализации мы не увидим, а ведь одно дело осознаваемые, а другое — неосознаваемые способности. Или по-другому: если это способность, а способность есть психическая реальность, то что это за реальность? Алексеев: Понимаете, с моей точки зрения, любая способность — есть способность к действованию, безотносительно к тому, чему это принадлежит, к действию интеллектуальному, к действию с предметами, к действию художественному. Михайлов: Вопрос о соотнесении рефлексии с мышлением. Или рефлексия — это новое психическое свойство человека, или это на уровне мышления новый тип организации? Алексеев: Способность всегда проявляется в новом типе организации мышления. Но что значит новый тип организации мышления? Из чего, в чём он состоит? Во-первых, некоторая направленность мышления. Михайлов: Рефлексия — это суть новое понятие, а психические процессы — это останется мышлением, огрубляя. Алексеев: Понимаете, я вообще не работаю в категории психические процессы. Ильясов: Заметьте, ребята, Никита Глебович демонстрирует нам один из видов работы, который мы с вами разбирали. Психология — это наука о психике в той мере, в какой она может быть рассмотрена как компонент деятельности. Предмет психологического исследования — это особый ракурс деятельностного анализа. Алексеев: Ведь что такое психология: наука о психике? С точки зрения формальной логики получается логический круг. И здесь и там один и тот же корень — псих. Поэтому я и не понимаю, что такое психические процессы. Ильясов: Термины и задаются по кругу: психология — есть психика, и на неё мы наводим логос, и получаем психологию. Алексеев: Прошу прощения. Я не буду ввязываться в вашу сферу, вы здесь понимаете больше, я скажу проще — что такое психические процессы, я не понимаю, поэтому не берусь об этом рассуждать. Ильясов: Но здесь есть один момент, интересный, как мне кажется… Алексеев: А вот раскрыть, извините, я вас перебью, более точно, что такое организация, можно, но чуть подальше. Дело в том, что надо понять логику моей сегодняшней с вами беседы. Я сначала должен был вам показать самые общие представления общефилософские, потом перейти на более конкретный общепсихологический уровень, а затем выстроить вам моё понимание, совершенное или несовершенное, уже на конкретно-психологическом уровне, чтобы вы поняли: из каких более общих позиций я исходил. Ильясов: И всё-таки интересно остановиться вот на чём. Я с Вами согласен, что есть устоявшиеся образования и неизменные. Но термин рефлексия через всю историю устоялся, неся в себе этот оттенок отражательного процесса, иначе — вообще, при чём здесь рефлексия. Алексеев: Устоялся. Вы меня начинаете теребить по поводу того философского вопроса, на который я не хочу отвечать. Ильясов: Нет, нет — это не философский вопрос. Вы выделяете, совершенно законно, важную реальность, вид деятельности, способность к этому виду деятельности такую, как установление отношений. И эта реальность действительно приобретает очень важное значение в последнее время. И эта способность становится уже в массовом порядке необходимой для большинства людей. Без этого люди просто не могут сейчас существовать. Все это можно совершенно чётко принять на содержательном уровне, это всё правильно, верно и интересно — и это самое главное. Но если все это обозначить терминами, то всегда возникнет недоумение, почему установление отношений — суть рефлексия? Почему такая трансформация значения этого термина? И отсюда не проглядывается та связь из внешней позиции в первом приближении и в первом знакомстве со всем тем, что вы сейчас здесь говорили, не просматривается связь с философами, которые про неё твердили, и с вашей интерпретацией этого термина. Алексеев: Вы говорите терминологические вещи, давайте посмотрим. Рассмотрим сначала аналогию — атом. Что такое атом? Терминологически. Это неделимое далее. Ильясов: Есть ещё одно значение — частица, неделимая далее. Алексеев: Частица вещества. Но нечто важное происходит далее. А происходят совсем нетривиальные вещи. Происходит парадокс, если здесь первое и второе значение мы можем подставить так, то позднее первое значение выходит на первое место, а второе совсем уходит. Вот этот процесс с терминами происходит беспрерывно. Есть вначале одни термины, затем проходит время, и мы получаем для того же самого термина другую совокупность значений. Поэтому я объясняю, что рефлексией я назвал то, что назвал тем, что я почувствовал так — современность, то есть в старый термин, вложил новое содержание. Первым критерием является произвольная остановка действия. Почему выделяется именно этот критерий? Представьте себе, что вы проводите некоторое рассуждение. Отрефлектировав это рассуждение, направив свою мысль на мысль, вы не можете этого сделать, пока вы эту мысль не остановили. Точно также вы не можете рефлектировать любое своё действие, пока оно не остановлено. Этот пример очень интересен с точки зрения патологии. Кстати, понимание рефлексии, которое я пытаюсь здесь провести, сейчас проходит в одном диссертационном исследовании на шизофрениках. Здесь важно иметь в виду, что само действие остановки лежит в другой плоскости, чем совершаемое действие. Оно по отношению к нему как бы перпендикулярно. Это происходит по схеме: схематизм (Cx1) — рефлексия (Р), схематизм (Схема № 2). Действие остановки принадлежит к плоскости, управляющей конкретными схематизмами. Остановка — не вся рефлексия, но одно из условий, которое обуславливает совершение рефлексии, и по своей природе соответствует тем различениям, которые я проводил выше. Интересно было бы типологизировать остановки действия, создать методики, позволяющие фиксировать характер остановки — это хорошая не только курсовая, но и дипломная работа. Ильясов: Значит параллельно рефлексия идти с действием не может, это для Вас принципиальное положение. Алексеев: Понимаете в чём дело, мы всегда мыслим и рассуждаем функционально. Так вот, функционально, это различные вещи, а во временной процедуре это может совпадать. Но, тем не менее, даже во временной, если мы не остановили совершаемое действие, то мы не можем делать рефлексии, по крайней мере, по отношению к этому действию. Я просто занят другим, поэтому я не могу делать эту рефлексивную работу. Это все лежит на поверхности и должно быть понятно. Напомню, что в психологии нет сложных вещей, точно также, как нет и простых — они просто таковыми нам представляются, потому что реальные, действительные вещи, просты, когда вы начали их понимать и исследовать, и нам нужно исследовать то, что лежит на поверхности, то, что всюду есть, а не какие-то экзотерические свойства. Второй момент или второй критерий — это фиксация действия. Мало остановить действие — мы можем сделать это непроизвольно. Остановка действия сама по себе ещё не ведёт к рефлексии, нам ещё что-то нужно. И следующим функциональным шагом (не по времени, а по смыслу, по значению) является фиксация действия. Что это такое? Действие, выполненное и остановленное, должно быть каким-то образом ограничено. Мы должны это действие ограничить, чтобы таким образом отделить это действие от другого. Даже в каком-то смысле выделить ранее совершенное наше действие. В этом смысл фиксации. Фиксация, по большей части, носит отрывочный характер, выполняющий роль указания. Она всегда отрывочна, приблизительна. Фиксация, точно также, как остановка действия, имеет другую управляющую природу. Она не входит в схематизм, действия по фиксации. И не может ему принадлежать, так как направлена на выделение какой-то границы, частичной, этого самого схематизма, и в этом смысле управляет этим схематизмом. Третий критерий — объективация действия. И, наконец, последняя, четвёртая характеристика, которую бы хотелось рассмотреть — это то, что я называю отчуждением действия. Дело в том, что человек, это человек, это не машина. И человек как человек пристрастен ко всему, он эмоционально заряжен на всё, прорывается это реально или не прорывается. Человек либо принимает, либо отвергает, он либо любит, либо не любит, либо интересуется, либо не интересуется. И это имеет отношение к собственному действию. Если человек сделал сам действие, то он пристрастен к нему. Но для того, чтобы действие, даже будучи объективировано, могло быть рассмотрено, оно должно быть собственным действием, отчуждённым от себя. Потому что пристрастность наша личная к каждому своему действию лишает возможности (то есть надевает какие-то очки, либо розовые, либо тёмные) разобраться в собственном действии. Самым центральным из этих четырёх критериев я бы назвал объективацию. Я ещё раз на ней остановлюсь и поясню на одном примере. Сидите вы, скажем, на семинаре у Г. П. Щедровицкого и там чертите различного рода пляшущих человечков, связи между ними, квадраты, блоки и другие разные схемы. Читаете ли вы, скажем, какую-либо кибернетическую работу психологическую, работу кибернетизированного типа, в которой тоже много различных блок-схем. В чём же функция всего этого? Во-первых, очередь для того, чтобы объективировать ход своего рассуждения — никакого специального значения, как правило, все эти схемы и рисунки, не имеют. Они имеют только один смысл — объективировать, закрепить, сделать объектом, специфически знаковым объектом, проводимым ход рассуждений, и если всё это сделано хорошо, то эти цели достигаются. Так вот, объективация является центральным процессом, в котором все остальные критерии должны присутствовать. Я совсем не касался проблемы обучения рефлексии, но именно этому надо обучать, надо обучать культуре остановки своих действий, культуре фиксации своих действий, культуре объективации своих действий. И, как это не парадоксально, культуре отчуждения своих действий, умению рассмотреть их как не свои, как некий объект, безразличный для анализа, то есть не имеющий каких-то своих преимуществ или наоборот, недостатков, зависящих от своей личностной позиции. Эта совокупность действий образует то, что я называю условиями постановки рефлексивной задачи, психологической и, как мне представляется, весьма и весьма конкретной. Теперь хотелось бы посмотреть, а как решается сама эта рефлексивная задача. Кстати, эти четыре условия, по сути дела, являются теми моментами, проведение которых и является рефлексией. Вроде бы рефлексивная задача ещё не решена, но переход к рефлексии уже схвачен, поэтому я и говорю, что это условие возможности постановки рефлексивной задачи. Теперь разберёмся, в чём же суть самой рефлексивной задачи, и какие механизмы её решения бывают. Говоря об условиях, я несколько раз подчёркивал одно обстоятельство — все эти действия лежат в одной плоскости по отношению к тому схематизму, в котором мы двигались раньше. Следовательно, я могу заключить, что рефлексивная задача связана всегда с выходом в некоторую другую плоскость рассмотрения. Даже употребляется такой термин (кажется, он был введён Щедровицким) — рефлексивный выход. Это условие, обеспечивающее возможность такого рефлексивного выхода — перехода в это иное, скажем, состояние. А рефлексивная задача — это задача, возникающая вот в этой новой плоскости. Злотников: А каковы средства объективации? Алексеев: Есть вербальные средства объективации. Злотников: Они достаточны? Алексеев: Большей частью нет. Злотников: Значит необходимы другие? Алексеев: Да. Понимаете, почему я вернулся к объективации и рассказал о личных схемах, выносимых на доску? Потому что это формально значимые средства иного рода, чем речь. Здесь все не очень просто. Почему речь в качестве средства объективации не очень эффективна? Дело в её многозначности, это раз. Во-вторых, речь у нас существует только во временном протяжении, она у нас не существует, вынесенная во вне. Злотников: Значит нужны более адекватные, знаковые системы для объективации? Алексеев: Да. Самошкин: И такая система должна иметь свою парадигматизацию и свою синтагматизацию? Ильясов: Она может быть синтагмически ситуативной? Алексеев: Здесь нельзя забывать один интересный момент, который был исходно положен в рефлексию. В связи с работами Канта был показан продуктивный и творческий характер рефлексии. Дело в том, что рефлексия угасает в своём продукте. Нечто сделанное и далее использованное, как правило, уже не требует рефлексии. Так что если мы выработаем парадигматику объективации, то мы даже не будем рефлексировать, хотя внешне будет казаться, что рефлексия осуществляется. Ильясов: то есть принципиально творческий акт не может быть нормирован? Алексеев: В этом смысле, да. Но, нормируя его, мы достигаем очень многое в культуре, в совершенстве, в организации нашего мышления, но снимаем рефлексию. Ильясов: Она становится другим образованием. Самошкин: Момент объективации в рефлексии должен иметь нормативный характер, иначе тогда сплошная интуиция творчества отнюдь не эвристического порядка. Алексеев: Здесь происходит забавная вещь. Георгий Петрович Щедровицкий во всех этих отношениях страшный пурист. Но он говорит: Какая-то непонятная трудноуловимая, неизъяснима вещь, магическая, рефлексия. Мы стремимся для себя эту вещь представить, но, как только мы её формализуем, даже какие-то вещи из неё, мы из её ведомства сразу уходим. Понимаете, почему давая своё содержательное определение рефлексии как установление отношения, мне очень важно подчеркнуть, что всегда — это процесс установления отношений. Как только отношения установлены, дальше рефлексии нет. Это процесс, который никогда по этим путям не повторяется, всё время ищущий новый ход, или это воспроизводимый в некоторых случаях репродуктивный процесс? Вот в чём дело. Злотников: Но, в таком случае, сам процесс объективации рефлексии теряет смысл, как только рефлексия объективирована, то она уже не существует. Алексеев: Объективируется не рефлексия, а мысль, рассуждение, действие. А рефлексия не объективируется. Я не говорю об объективации рефлексии, а говорю о критерии перехода. Это действие, действие остановки есть критерий остановки, действие, фиксации и их критерий фиксации, действие объективации, действие отчуждения и их критерии. Самошкин: Почему Вы называете эти критерии эмпирическими? Алексеев: Я не очень люблю наукообразные слова, но иногда без них не обойтись. Дело в том, что эти критерии я нашёл не исходя из какой-то заранее продуманной схемы, то есть я просто думал и подбирал, что нужно, но эти критерии не пронизаны единым пониманием, вот в этом смысле я и говорю, что они эмпирические. Самошкин: Эти условия предваряют рефлексивную задачу, но ведь они и остаются в ней, и тогда проблематика объективации на уровне решения рефлексивной задачи возникает с новой силой? Алексеев: Конечно остаются, и я попытаюсь показать, что там происходит. Ильясов: Может быть можно сказать так, что рефлексия не просто о мышлении в общем плане, а рефлексия — это творческое мышление о мышлении? А не репродуктивное мышление о мышлении. То есть — как только пропадает признак творчества, мы уходим из рефлексии. Алексеев: Ничего не могу возразить. Вы проще и лучше показали необходимость того первого шага, который я сделал. Злотников: Но тогда получается, что любое установление отношений есть суть творческий акт? Алексеев: Как установление, конечно. Ильясов: Как установление нового отношения, да. Не репродукция уже известных, а новых. Алексеев: Новых по содержанию, по форме, по чему угодно. Но творческое — это уж очень помпезно звучит, лучше продуктивное. Теперь я вернусь к рефлексивной задаче. Какие её характерные особенности? Какие признаки? Я сразу извинюсь, но у меня здесь есть люфты в собственном понимании, я не распределил специально характеристики по рангу, по значению и по прочему, поэтому я их просто перечислю в некотором беспорядке. Первое — это перевод в иную плоскость действия. Это понятно. Второе — это специфическая направленность рефлексивной задачи на предшествующий схематизм, на основания, которые там использовались, на средства там применённые и так далее. И третье, которое следует подчеркнуть особо — при этом задаются, как правило, новые идеализированные образования через объективацию. Все это станет более понятным, когда мы разберём один пример. Заодно на нём и обрисуем психологический механизм решения рефлексивной задачи. Ильясов: Создание новых идеализированных объектов, в которых зафиксирована не просто действительность, а особая действительность — действительность отношений, действительность мышления? то есть идеализация в мышлении отношений, потому что физик тоже создаёт идеализированные объекты, но это не касается рефлексии совершенно. Алексеев: Кстати, мы же психологи, и поэтому всегда должны понимать простую вещь — все наши расчленения — это наши расчленения, а в грешной действительности там все перепутано, там все слито воедино. Давайте представим, что делает человек. Помните, я вам говорил, что Кант высказал мысль о том, что очень важно в установлении рефлексии — он их [схемы: условия — действие] сопоставлял. То есть в нашем случае условия и система действий сопоставлялись. Но, спрашивая себя, он только условия сопоставлял? Нет, он ещё проверял и метод. То есть у него была вторая линия: он сопоставлял не только условия, но и действия. Ещё вопрос: а только ли это он делал? Нет, я должен максимально полно представить механизм и реальное движение его мысли. Что же он ещё делал? Он соотносил между собой вот эти получившиеся ряды сопоставлений. Он устанавливал отношения между варьированием условий и варьированием действий. Но только ли нормы я сопоставляю между собой? Да нет. Это был бы чисто такой псевдообъективный научный анализ, и не было бы рефлексии. А я беру те условия, которые порождают эти нормы — у меня возникают Условия–1, Условия–2 и так далее. Я опять пользуюсь этим механизмом: я провожу несколько рядов сопоставлений, соотнося их друг с другом. Мне представляется, что этот механизм достаточно универсален и является одним из возможных психологических механизмов рефлексии, то есть могут быть и какие-то другие. Правда, я пока других не знаю, а этот я вижу. Он очень соответствует философской и общепсихологической пропедевтике, которую я проводил. Это есть механизм установления отношений. Не конкретный, каждый раз описываемый по-своему, а общепсихологический механизм. Это всё, что я хотел рассказать вам. Пожалуйста, вопросы. Злотников: На ком ещё, кроме математиков, экспериментально проверялся этот механизм? Алексеев: Разработана своеобразная методика для диагностики рефлексии. Её смысл был в следующем. Человек должен был совершить действие, потом рассказать его, потом проимитировать это действие как другое, а потом рассказать смысл, тот психологический смысл, который мог бы быть, когда его заставляли делать это действие и его имитировать. Злотников: Как соотносится сознание и рефлексия, не есть ли это одно и тоже? Алексеев: Думаю, что нет. Понимаете, в чём дело, термины такого типа трудно соотносить. Например, как соотнести попугай и трамвай? Рефлексия существует в сознании, в этом смысле она является моментом сознания. Я бы обратил ваше внимание на другое. В формальностях они как-то соотносятся, но не видно, что с ними можно сделать и куда с их помощью можно выйти. Злотников: то есть соотношение рефлексии и сознания — это неверно поставленный вопрос? Алексеев: Может быть и верно, если вы сумеете этот вопрос поставить и увидеть за ним действительно большую реальность. Я пока её не вижу, но может быть она и есть. Злотников: Вот есть объект — сознание, а вот объект — рефлексия… Ильясов: Для Алексеева рефлексия совершенно определённая, в том смысле, что Алексеев знает, что делается, когда осуществляется рефлексия, и что он может с этим что-то делать. А когда он говорит про сознание, то он говорит, что не знает, что с ним делать. Правильно ли я Вас проинтерпретировал? Алексеев: В общем смысле, да. Обратите внимание на такую вещь, в английском языке все слова само, самосознание и так далее, появились в ХХ веке, а до этого их просто не было. Вдумайтесь в эти факты, которые показывают, почему я пытался показать вам организованность, историческую организованность мышления. Злотников: Тогда получается, что каждое поколение должно все исследовать заново? Алексеев: Это измеряется не поколениями. И если вы что-то хотите сделать, то у вас иного пути нет. Если вы ничего не хотите сделать, а хотите воспроизводить, повторять, то будете заниматься тем, что делает Т. Кун. Кстати, психолог должен читать науковедческие книжки. Книга Куна — это классическая книга. (Т. Кун. Структура научных революций. изд. 2. — М., «Прогресс», 1977). Ильясов: Здесь, ребята, прозвучала более глубокая идея. Это первый заход. А второй заход утверждает, что ничего подобного — каждый исторический период даёт новообразования в человеческой деятельности, в человеческом, мышлении. И каждое поколение оказывается, по крайней мере, в двух ситуациях; либо оно ещё не попало в тот момент, когда возникли новообразования, пользуется и живёт ещё в старую эпоху, пользуется тем, что было сделано предшествующими поколениями, либо оно вынуждено самостоятельно, от начала и до конца, это новообразование постигать. Вот какой заход. Перед Аристотелем не стояло социальной задачи исследовать рефлексию. Должен вам сказать, что первая позиция может отчаянно сопротивляться второй и проблематизировать её, утверждая, что это категорически не верно, что в человеческом мышлении нет такого эволюционного движения и человеческое мышление, поскольку оно мышление, оно изначально по своей природе несёт в себе всё. И развитие состоит не в появлении принципиально новых образований, а в совершенствовании того, что в зародыше дано, и поэтому Аристотель не дотягивал. Не потому, что он не мог, а потому, что не дотягивал, а другие вообще не добирались. То, что я сейчас говорю, это не значит, что это моя точка зрения. Я вам проблематизирую эту ситуацию, чтобы вы догматически не приняли ту или иную линию. Достаточно было решить что-то одно, главное, чтобы кардинально перевернуть всю действительность. Почему я привлекаю ваше внимание к литературным образам? Большие писатели делали это достаточно убедительно, но остаётся чувство, что все события, красивые и так далее, описанные в романах, реально не могли быть, то есть мы чувствуем, что это фантазия, что это фантастическое произведение. Здесь можно много примеров подобрать, чтобы показать резкое нарушение прежней изолированности действий. Мне важно, чтобы вы поняли этот момент, он достаточно прост, что прежняя автономность и изолированность действий уходит в прошлое. Для нас естественным является, что наше действие в большей степени зависит от действий других. Более того, я даже выдвину такой аргумент успешности и адекватность наших действий, который по большей части зависит от того, как мы заранее смоделируем и сформулируем наше действие по отношению к другим. Самошкин: А в советской науке? Ильясов: Тут дело посложнее, поскольку советская наука на марксистских основаниях строилась, а марксизм исходно, культивирует исторический взгляд на всё. Все рассматривается конкретно-исторически. Нет универсальных этических норм, всеобщих, универсальных ценностей и то же самое нет и мышления, но по отношению ко второму подходу — это эксплицитно выражено в марксистской логике с временной. Раньше эти общие ходы так эксплицитно не выступали по отношению именно к мышлению. Вот к другим вещам — социальным, этическим, эстетическим категориям это чётко фиксировано. Все эти категории всегда конкретно-исторические. По отношению к мышлению на уровне идеологии это фиксировалось, но на уровне конкретного детального исследования этого не осуществлялось. Алексеев: Я могу добавить. Вы не читали Первобытное мышление Л. Леви-Брюля? Знакомы вы с теорией Э. Самошкин: Который, почему-то, отрицает психологию. Алексеев: Понимаете, всё бывает. Я думаю, он не отрицает, он просто говорит, что она не построена как предмет. Ильясов: Он не отрицает психологию. Это неправильная квалификация. Он говорит, что психология, как таковая, она стара, она уже прожила, нынешняя психология — это ХVIII век. Алексеев: Посмотрите, то, что рассказано сегодня. Мы своих позиций тоже ничего не скрываем. Ведь фактически задача, которая передо мной стояла, не стояла в том, чтобы найти, что такое рефлексия. Ильясов: Ребята, вы поняли, какой здесь важный момент. Это восходит к тезису о том, что философы только объясняли мир, а надо его изменить. Алексеев: Одиннадцатый тезис о Фейербахе Марса и породил так называемых диалектических станковистов. Один из представителей которых — здесь перед вами сидит… (Диалектические станковисты — шутливое самоназвание участников Московского методологического кружка. См. Матвей Хромченко. Диалектические станковисты. — М., Издательство Школы Культурной политики. 2004, а также: ММК в лицах. Том I. — М., Фонд Институт развития им. Г. П. Щедровицкого, 2006. И ММК в лицах. Том II. — М., Фонд Институт развития им. Г. П. Щедровицкого, 2007. — Прим. ред.) Вы знаете, что такое станковизм диалектический? Хо! Да вы не читаете классиков, меня это поражает. Ильясов: Острейшая борьба проходит и по линии: что важнее — объяснять или изменять мир. Одни говорят, что слишком много времени идёт у нас на объяснение, мы много уже знаем, но толку от этих знаний мало. А другие говорят, что без изменения мир изменить нельзя. Но не нужно это разводить как альтернативу. Дело не в том, что нужно бросить объяснять мир и всем стремиться его сразу изменить. Задача объяснения остаётся, но к ней надо добавить ещё и задачу изменения мира. И при конструировании нельзя забывать и об использовании объяснений. Невозможно бросить объяснение и заняться изменением. А в Марксовском тезисе фиксируется одно очень важное обстоятельство: слишком много времени у нас идёт на объяснение, и почти нет никакого конструирования. Алексеев: Ислам Имранович, когда Вы говорили, то меня теребил червь сомнения. Я очень уважаю А. Н. Леонтьева как очень крупного психолога, но для меня тестовым лет пятнадцать-двадцать тому назад, был такой вопрос: Алексей Николаевич, а как Вы думаете, Ваша схема всегда и всюду работает? Ответ я знал, мне важно было удостовериться. И он ответил: Да, бесспорно, то есть эта схема на все века, на все народы. Следовательно, я действительно не для политеса подчёркивал своё уважение к этому психологу, но он ни в коей мере не стоял на марксистской позиции, в этом смысле. Он мог говорить очень много про историчность мышления, но это шло шапкой, вначале, а в реальной своей работе он этого не реализовывал, не проводил, а стоял на совершенно других позициях. Кстати, это явление чрезвычайно распространённое. Вот здесь Ислам Имранович критически говорил про неопозитивизм, бихевиоризм. А вы посмотрите как будущие психологи, какими методиками вы будете пользоваться — только этими, других то почти и нет. Михайлов: Своими. Алексеев: Вот это другое дело. Это другая постановка вопроса. Ильясов: Мы во-первых, изобретём свои, а во-вторых, реализуем те. Мы можем многие из них взять, так как свою задачу они решают, но нужно понимать, что они решают не всё, что нам нужно. Графская: Скажите, процесс решения творческой задачи и рефлексия, как я поняла, одно и тоже, если понимать процесс решения творческой задачи как установление новых отношений? А поскольку творчество — установление новых отношений, было всегда, на любом этапе развития общества, то рефлексию тоже, наверное, можно увидеть всегда, у того же Аристотеля. Алексеев: Я думаю, что, во-первых, процесс решения творческой задачи не обязательно предполагает рефлексию. В процессе решения творческой задачи может и участвует рефлексия, там, где это необходимо для решения творческой задачи. Более того, рефлексия всегда находится в решении творческих задач, но творческая задача — это понятие более широкое. Рефлексия, в том смысле, который я здесь пытался показать, не обязательно связана с творчеством. Ну, прошёл у человека какой-то образ, и мучился он над ним. Но не думал человек над прежним своим опытом, не сопоставлял, не сравнивал, не соотносил. Решил, в конце концов, задачу, но почему мы должны сказать, что здесь есть рефлексия? Поймите мою внутреннюю интенцию — термин всегда обессмысливается и теряет своё значение, когда он становится столь широким, что туда попадает все. Было, например, словечко информация. Сначала это было совершенно ясное понятие, по Шеннону. Потом все начали называть информацией. И само слово информация как-то обессмыслилось. То же может произойти и с рефлексией. Мы все будем называть рефлексией. Кстати, сейчас так и делают — любое сознание называют рефлексией. Ильясов: Но в вопросе Лены [Графской], содержалась та линия, она, может быть, этого и не желала. Она сомневается в том, что установление отношений — это продукт исторического развития мышления. Установление отношений есть исконно человеческое дело, и при Аристотеле оно тоже имело место. Алексеев: Да, оно имелось, и были такие прототипы и образцы, но это не было обстоятельной необходимостью всех, это не было нормой, как мы бы сказали сейчас. А мы исследуем нечто, имеющее нормативный и общий характер. Например, когда мы исследуем куст и начинаем исследовать движение соков по нему, нас не интересует данный куст, нас интересует, как двигаются соки и так далее. Ильясов: Но тогда представитель такого философствования должен всё-таки сказать: Это в какой-то мере существенная деталь для исследователя, а если такое было, то принципиально, хотя бы в виде исключения, мог это схватить и изучать. Алексеев: Нет, и принципиально нет. И вот почему. Аристотель был гениальный человек. A гениальный человек исследует то, что нужно его времени. Он не исследует нечто случайно попавшееся ему. Кстати, существует одна блестящая работа по Аристотелю. Вы задумывались когда-нибудь, как появлялась формальная логика? Очень интересный вопрос. Ведь она появилась для того, чтобы, как это ни парадоксально, чтобы совершенствовать ораторское искусство и, в первую очередь, для этого. Почему? Так как всегда тождественное высказывание убеждает. Против него нечего возразить. Море есть море. Оно всегда истинно. И в этой связи, прежде всего c практикой сократиков, с практикой судебных речей, с практикой проведения общественных собраний, с практикой убеждения других, друг друга, которая в Древней Греции играла колоссальную роль, которую мы не можем сейчас представить, в их той жизни, поскольку каждый должен был выходить и говорить. Это было нормой. Ильясов: Всё правильно, Я здесь не ставлю так вопрос, что действительная реальность и практическая ситуация жизни не играет никакой роли в озадачивании исследователя. Наоборот — решающую и ведущую роль. Алексеев: И единственную. Ильясов: Вот тут и могут быть возражения. Здесь есть вот какая сторона. Вот то, чего не было, это могло быть связано с разными обстоятельствами. Алексеев: И единственную, потому что не понятно, зачем вы что-то другое, что не отвечает потребностям времени, делаете. Посмотрите, ведь история — это сложный процесс. Скажем, если мы посмотрим на такую интересную вещь: стоит ли заняться римскими стоиками специально и почему? Да потому, что некоторые из тех условий, которые я обозначил, в то время активно рекрутировались. Смешение народов и языков, необходимость быстрого изменения действия и так далее. Поэтому нечто подобное могло возникать, но, и здесь я всё-таки утверждаю, что стоиков посмотреть специально стоит, эта ситуация не была реализована, она была как бы праситуация. Ильясов: Спасибо Вам большое. |

Рефлексия как неотъемлемая часть практического занятия — Информио

«Поставь над собой сто учителей – они окажутся бессильными,

если ты не можешь сам заставить себя и сам требовать от себя».

В.А.Сухомлинский

Одной из главных целей профессионального образования, в концепции модернизации Российского образования является подготовка компетентного специалиста, конкурентноспособного на рынке труда, ответственного в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Ответственность за успешную реализацию этого возлагается на всех субъектов процесса обучения. Однако преподаватель – «ведущая скрипка» данного процесса, и от того насколько правильно и профессионально будет построен учебный процесс зависит в целом успех формирования будущего специалиста- профессионала.

В современной педагогической практике существует множество ресурсов, технологий и методов для достижения выше изложенной цели.

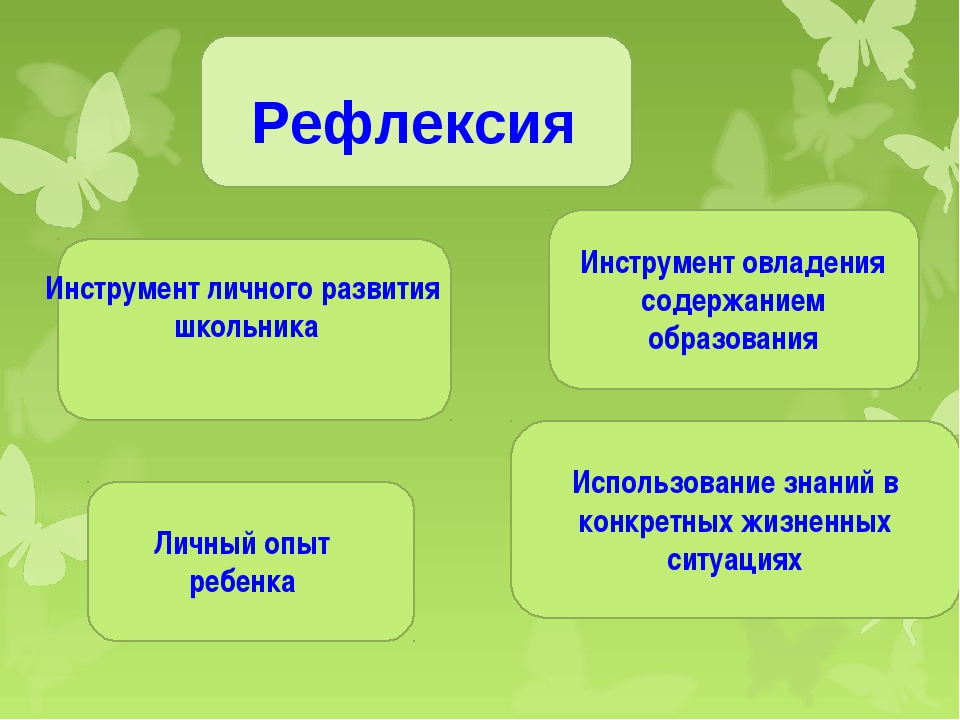

Главными задачами преподавателя в данной ситуации является рациональный выбор подходящей технологии, правильное проектирование учебного процесса и установление позитивного психологического контакта с обучающимися, раскрытие лучших качеств личности каждого. Успешной практикой в данном случае можно считать применении рефлексии как педагогического приёма и неотъемлемого этапа учебного занятия любого уровня.

Успешной практикой в данном случае можно считать применении рефлексии как педагогического приёма и неотъемлемого этапа учебного занятия любого уровня.

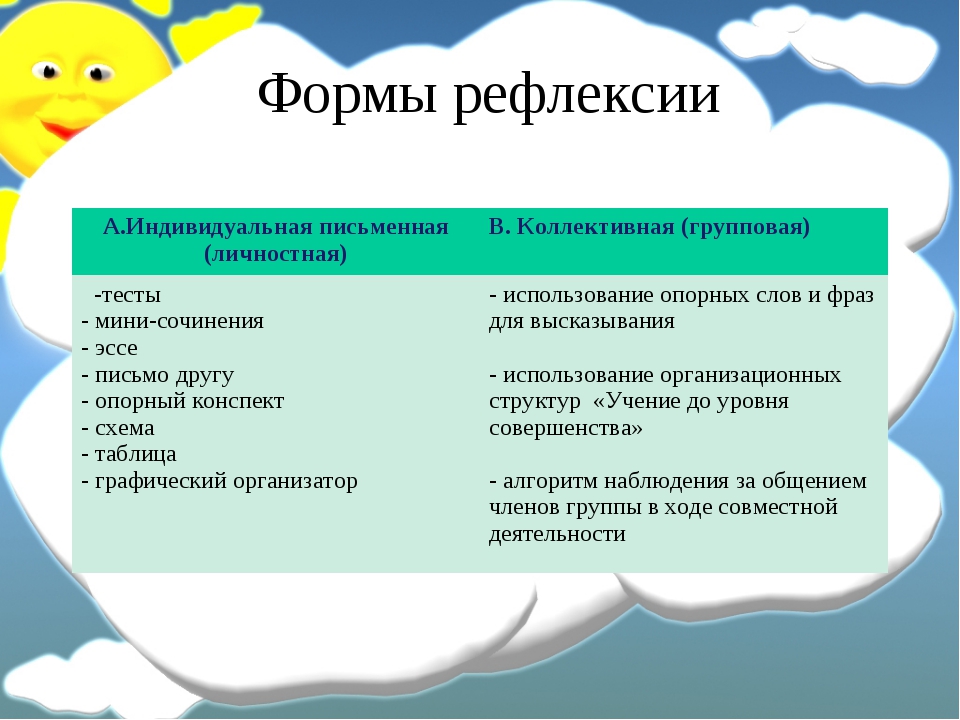

Современная педагогическая наука считает, что если человек не рефлексирует, он не выполняет роли субъекта образовательного процесса.

Важным моментом учебной деятельности является управление преподавателем рефлексией студентов. Рефлексия является одним из важнейших условий самореализации личности студента, самостоятельного мышления, принятия важных для себя решений.

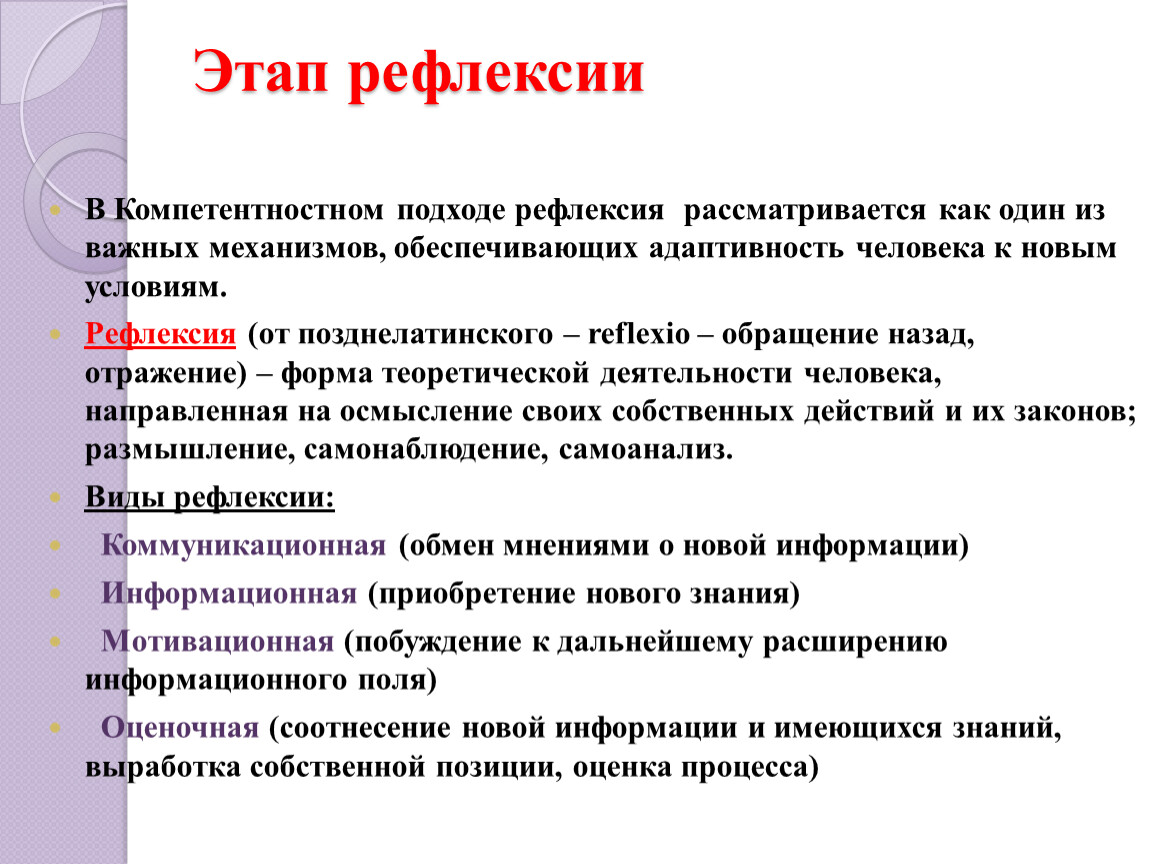

Что же такое рефлексия? Ответы на данный вопрос дают множество литературных источников.

В словарях дается четкое определение: рефлексия — это самоанализ, самооценка, «взгляд внутрь себя». Применительно к занятиям, рефлексия — это этап занятия, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, знания, результаты своей деятельности.

Развитие навыков рефлексии у студентов – сложный процесс движения от взаимоконтроля к самоконтролю самооценке и самоанализу.

Психологами установлено, что нет студентов, равнодушных к оценке своих знаний.

Важным моментом в работе преподавателя является развитие у студентов навыков самооценки.

К самооценке стоит побуждать студентов с 1 курса, можно начинать с взаимопроверки, умения аргументированно комментировать ответы товарищей и вести студентов к оценке своей работы в соответствии с предложенным образцом и критериями оценок, которые предлагает преподаватель. Важно, чтобы оценка была мотивированной.

Рефлексия побуждает к активности, помогает найти пути совершенствования личного и профессионального роста.

Очень важно понять, что рефлексия важна и необходима не только для студента, но и для преподавателя.

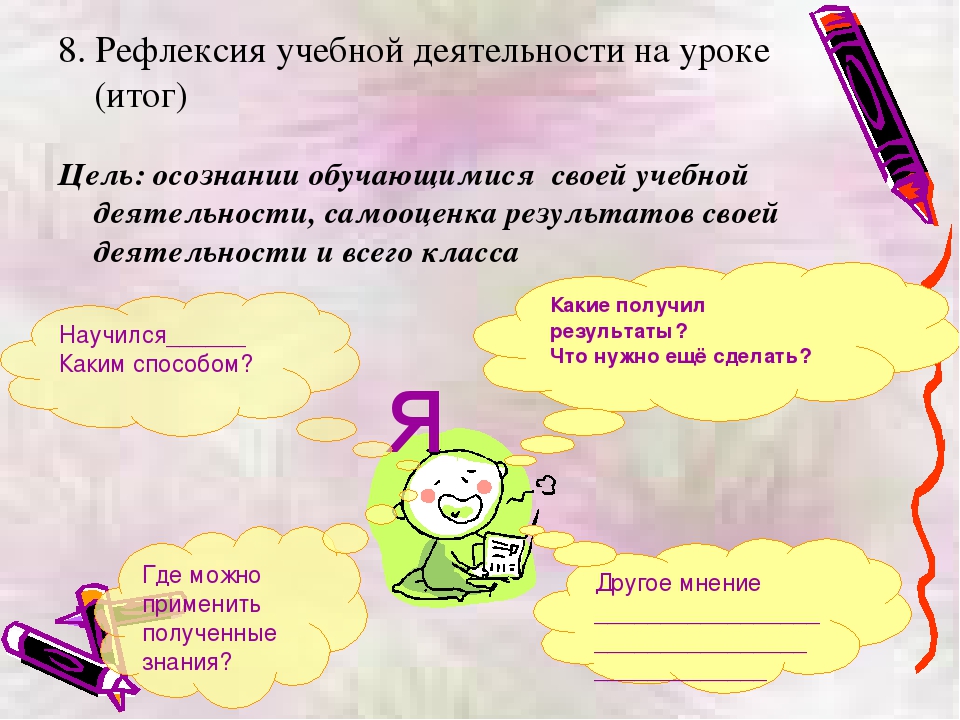

Для студента она заключается в осознании своей деятельности: формулируются получаемые результаты, конкретизируются этапы изучения определённой темы, обозначаются проблемы каждого студента в данной теме, проблемы группы в этой теме, рождаются способы решения этих проблем.

Для преподавателя же рефлексия состоит в том, чтобы помочь увидеть, за счёт чего достигается успех, вследствие чего были допущены ошибки, помочь осознать связь полученных результатов обучения с характером переживаний в ходе познания, помочь скорректировать образовательный путь студента.

Поэтому рефлексия является не только итогом, но и стартом для новой образовательной деятельности.

Когда же целесообразно проводить рефлексию на практическом занятии.

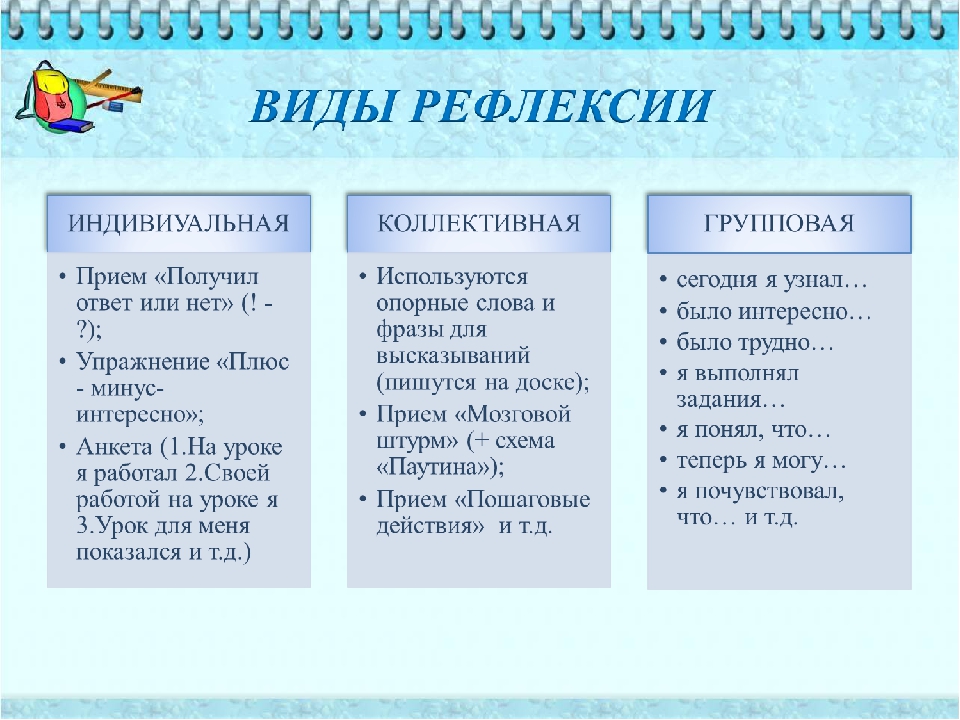

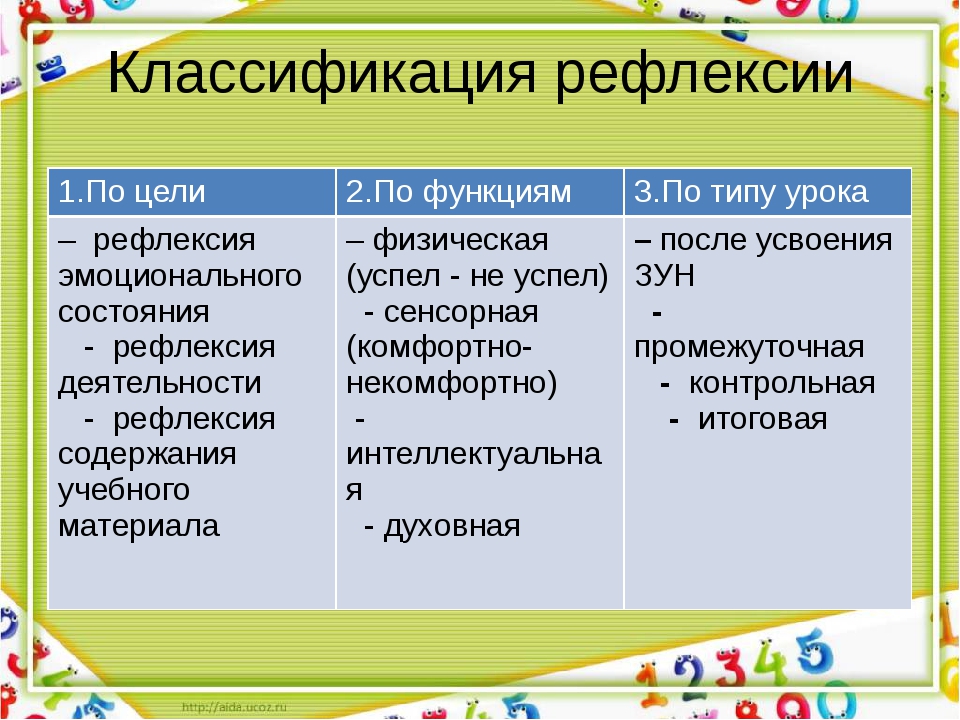

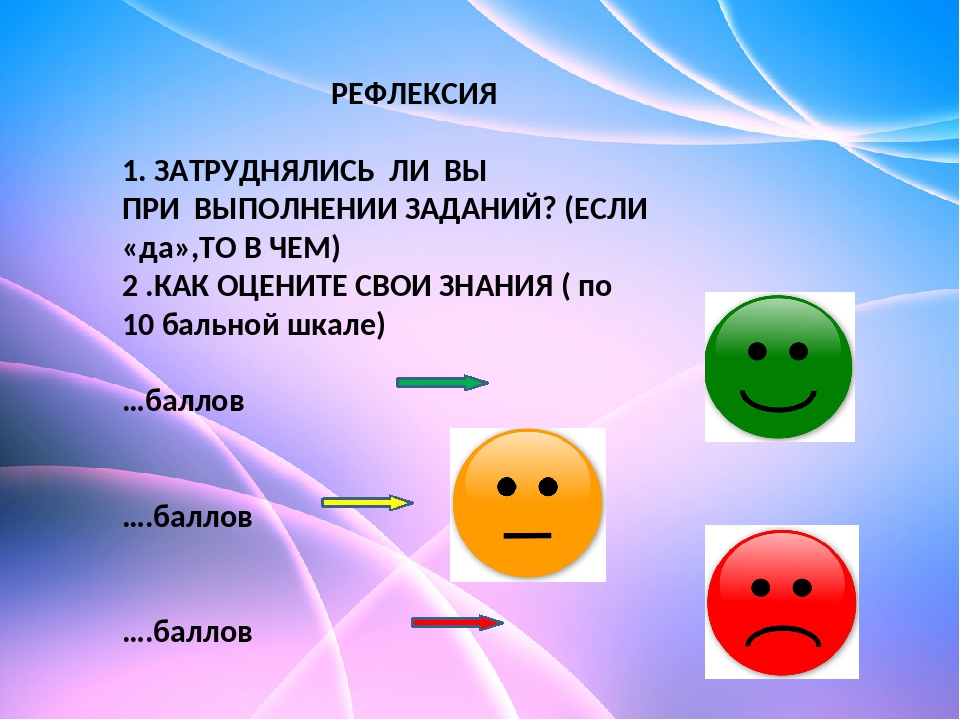

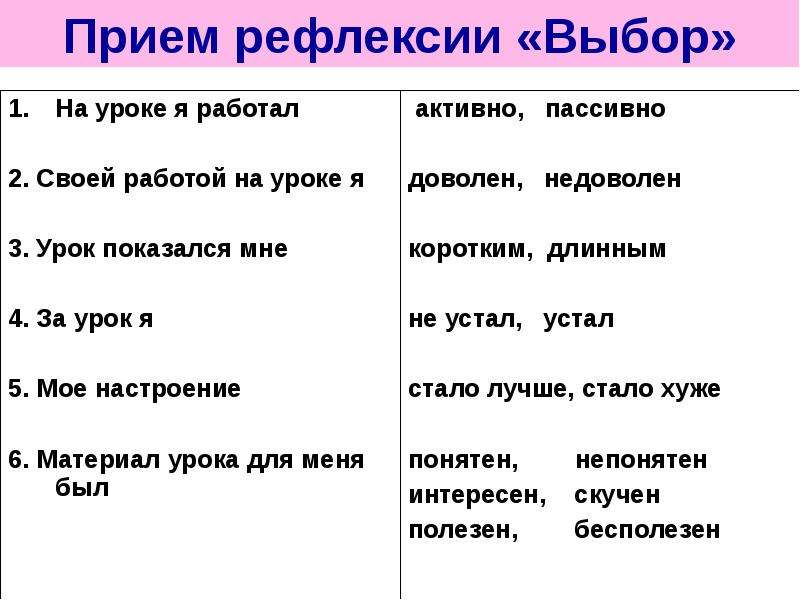

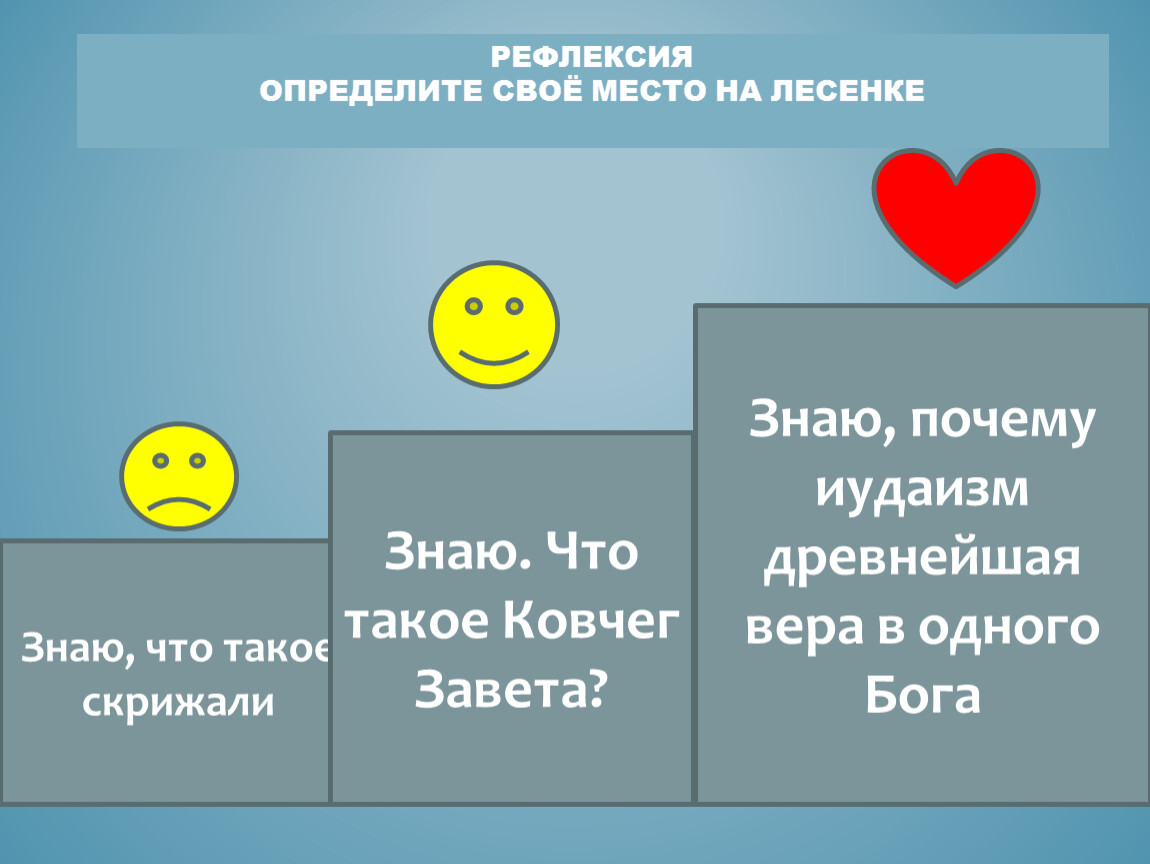

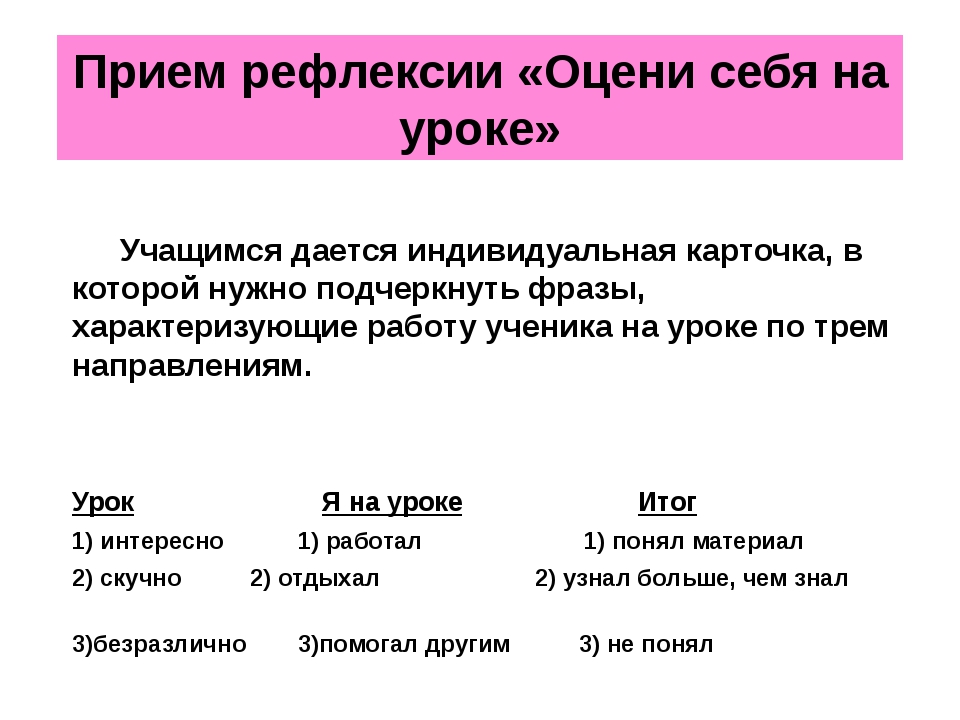

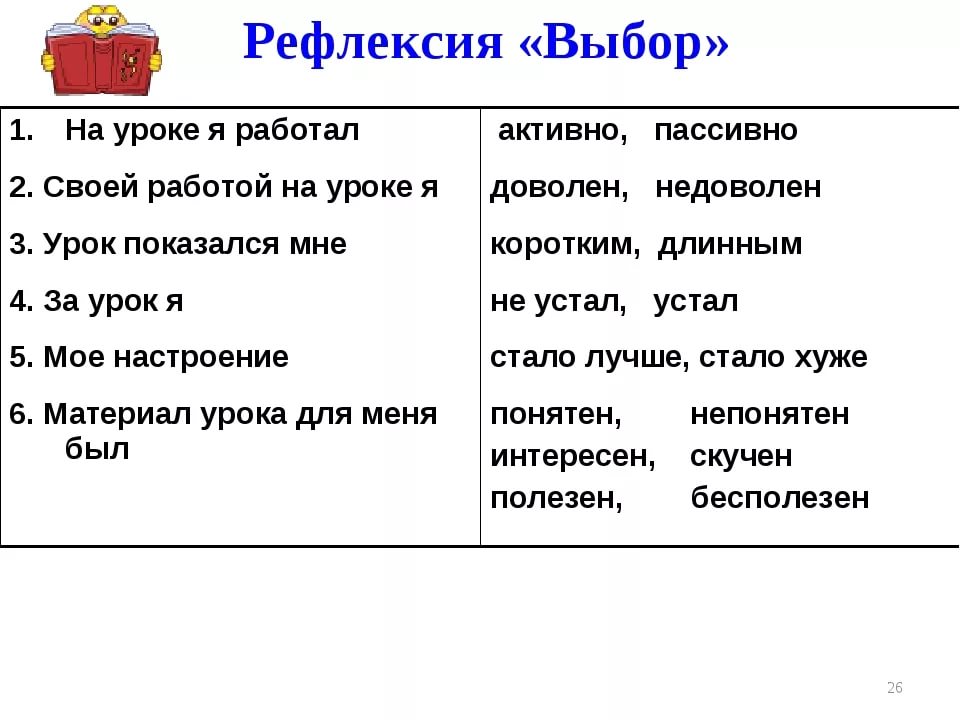

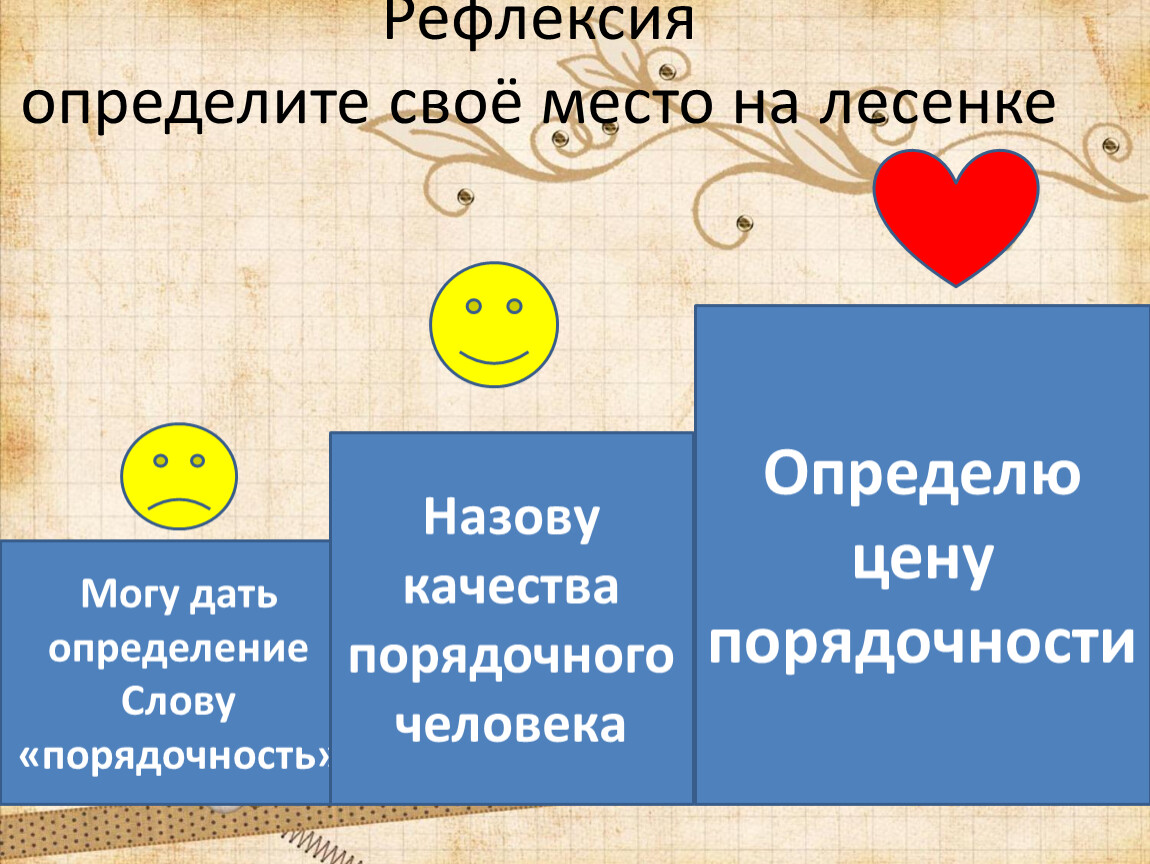

Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая классификация:

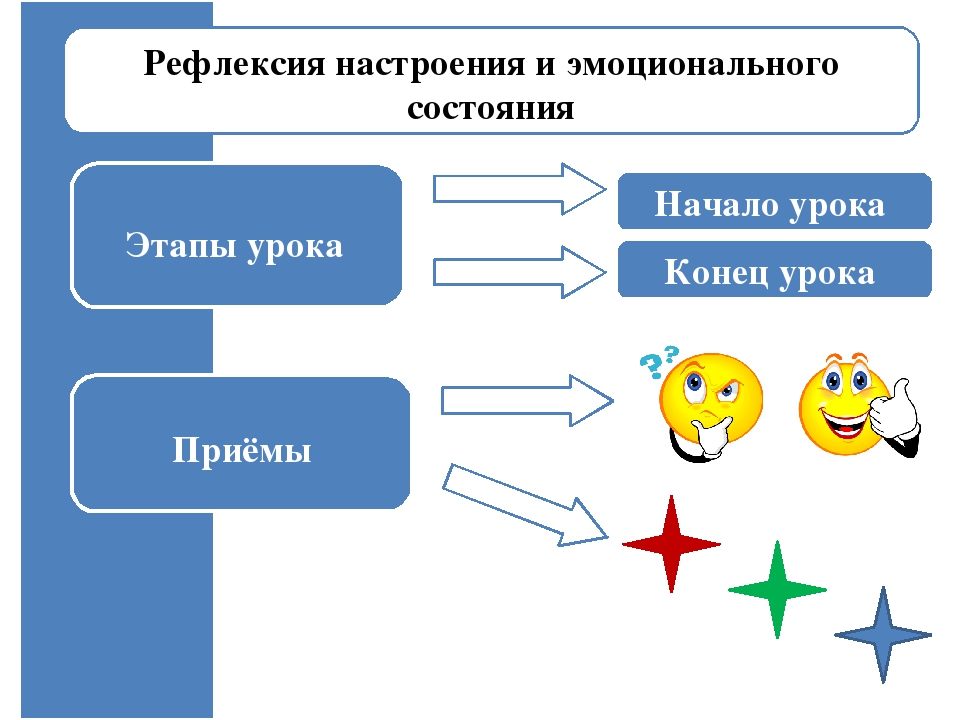

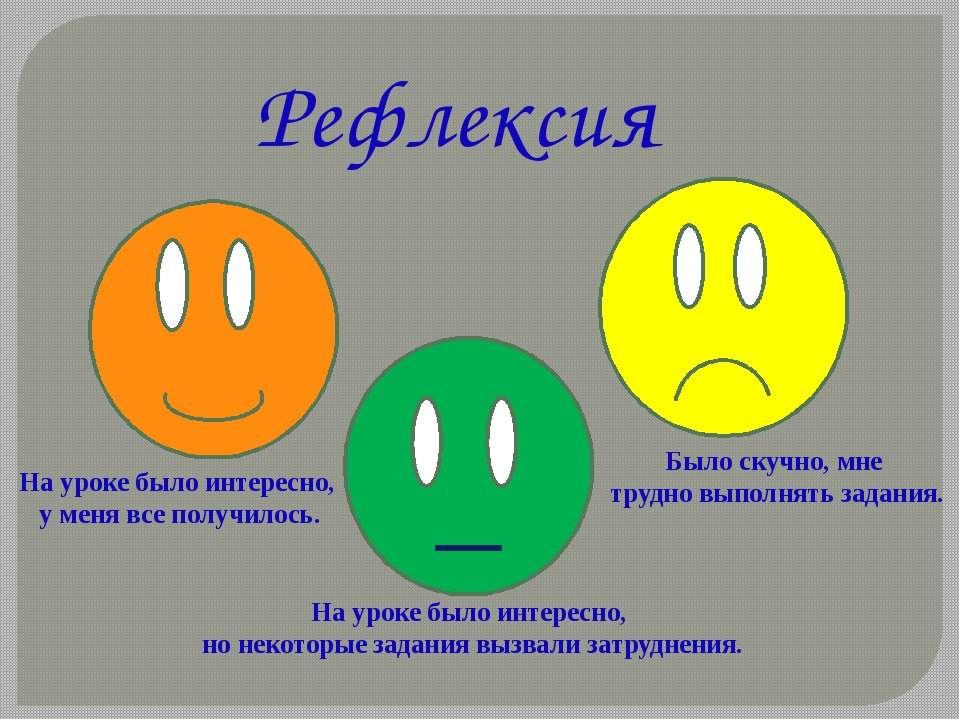

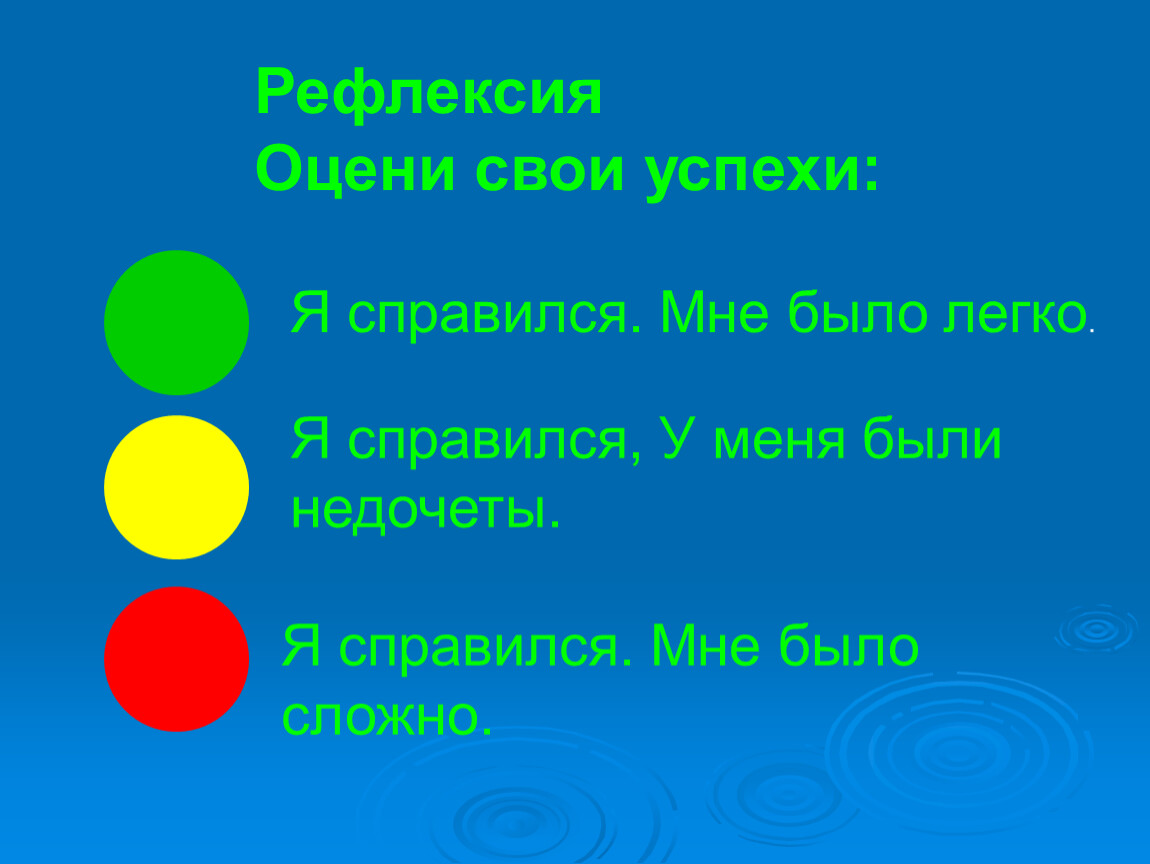

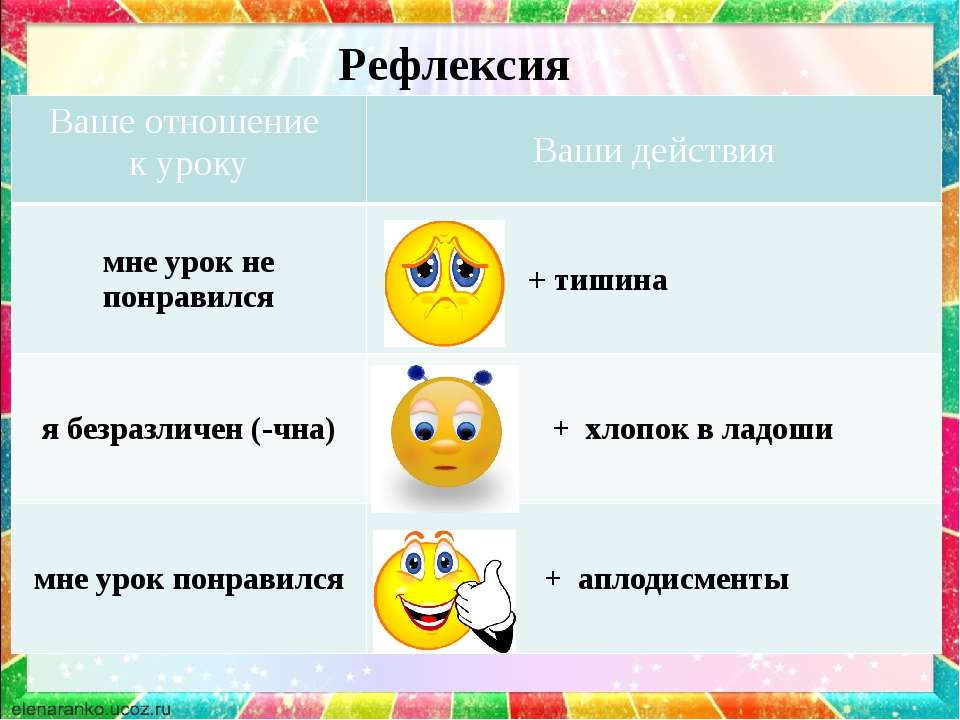

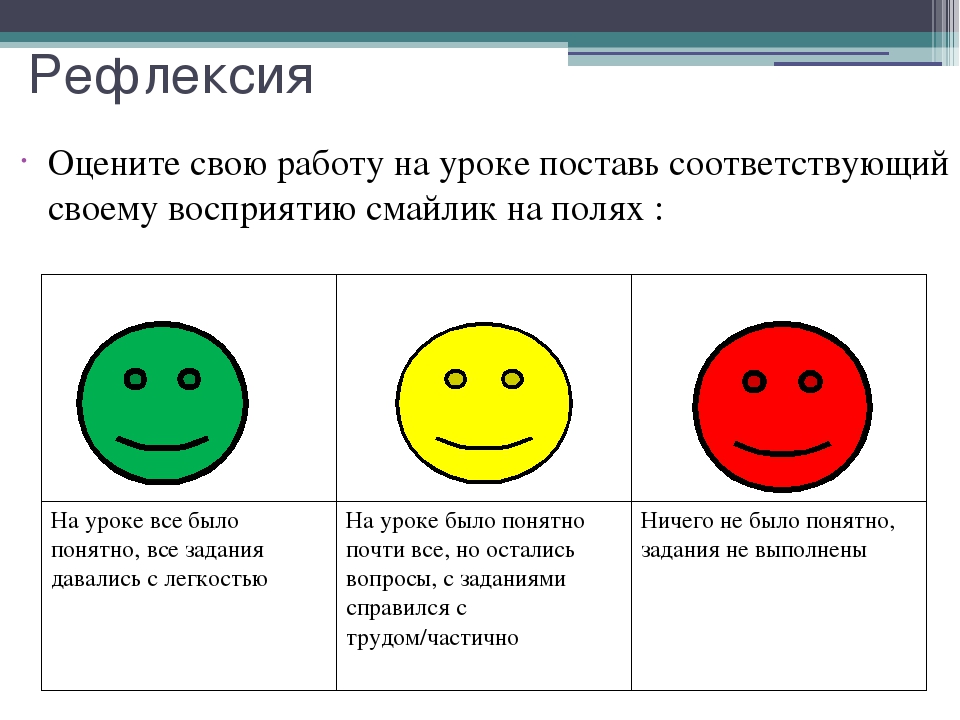

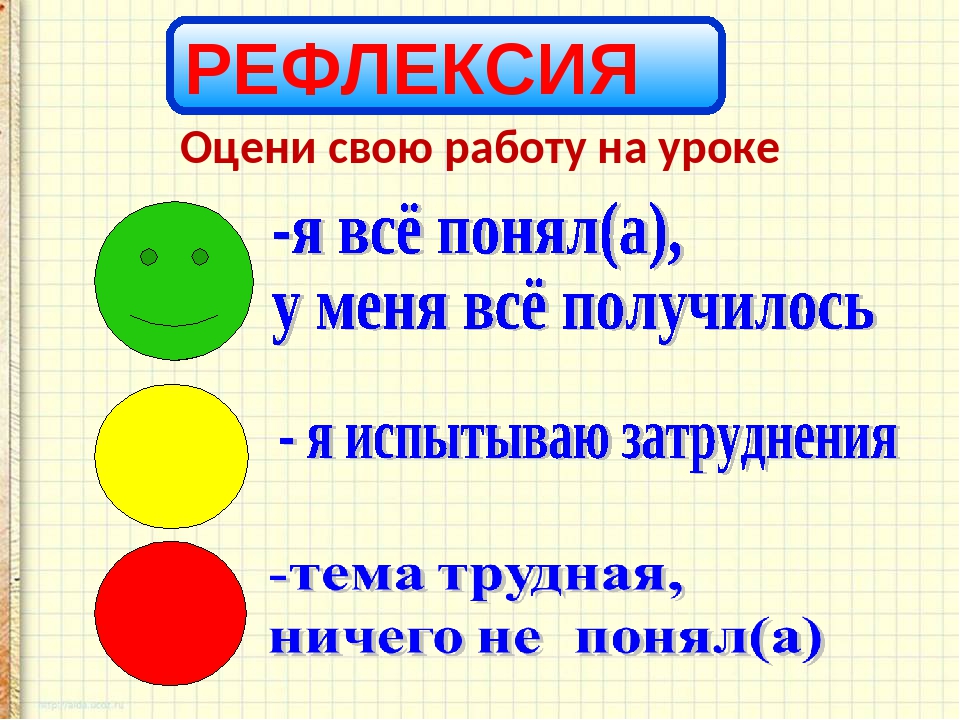

— РЕФЛЕКСИЯ НАСТРОЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ;

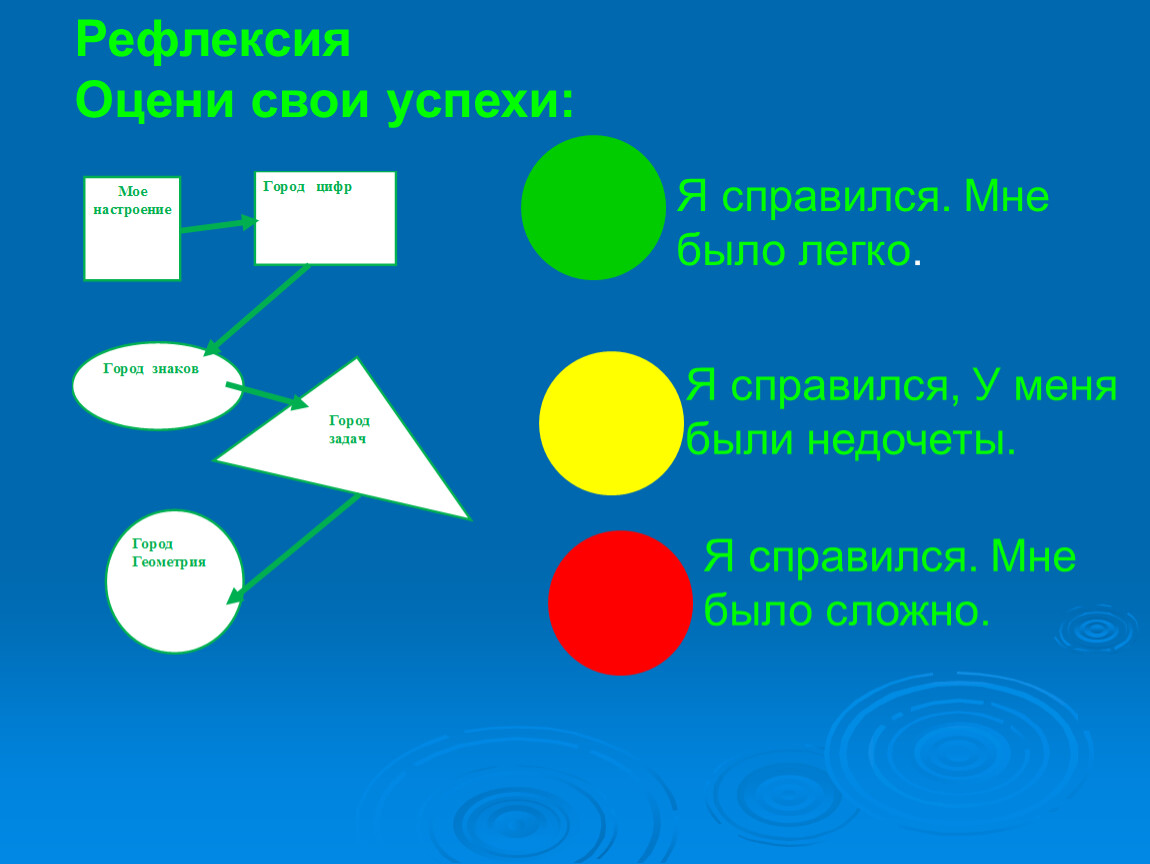

— РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ; — РЕФЛЕКСИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.

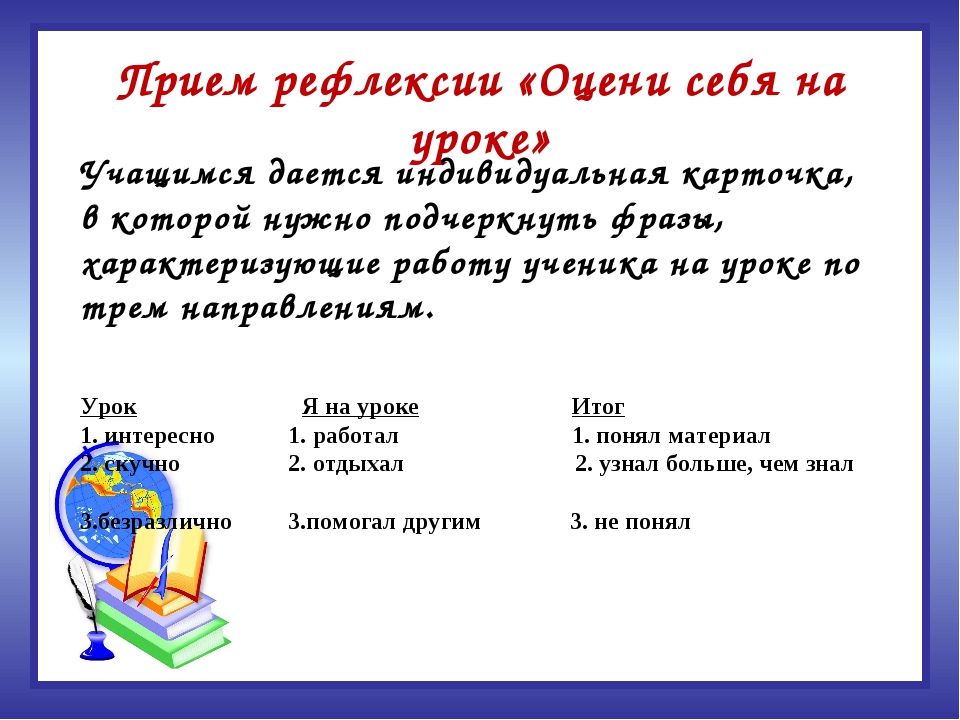

По времени проведения каждый вид рефлексии может осуществляться не только в конце, как это принято считать, но и на любом его этапе, всё зависит от цели занятия, уровня сложности учебного материала, способов, методов обучения, а также возрастных и психологических особенностей студентов.

Рефлексия настроения и эмоционального состояния целесообразна и в начале занятия с целью установления эмоционального контакта с группой, и в конце деятельности для укрепления этого контакта в будущем.

Она оценивает настроение, эмоциональное восприятие учебного материала. Это рефлексия из категории «понравилось / не понравилось», «интересно / скучно»,

Данный вид рефлексии помогает оценить общее настроение студентов. Чем больше позитива, тем лучше понята тема.

Вариантов проведения масса: раздаточные карточки со смайликами или знаковыми картинками, показ большого пальца (вверх/вниз), поднятие рук, сигнальные карточки и т.д.

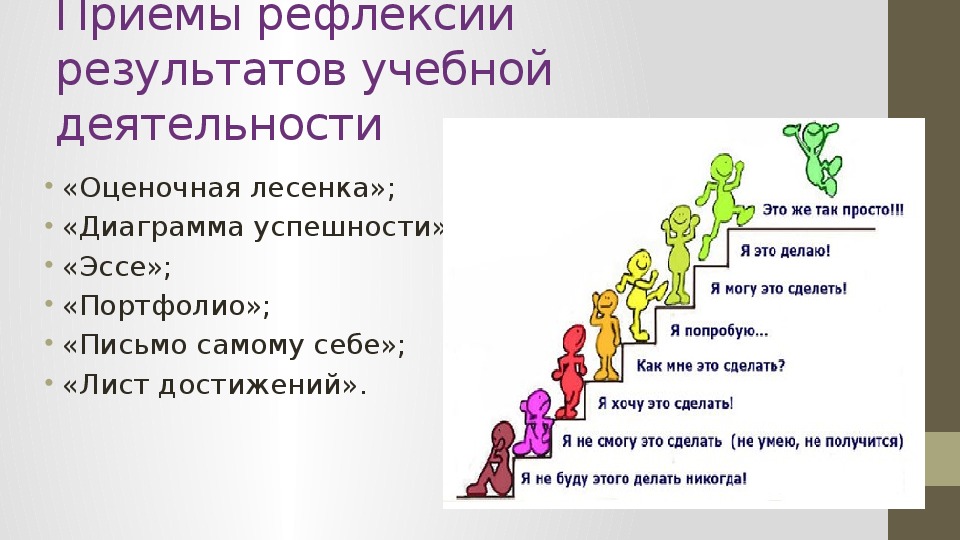

Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной деятельности можно использовать на этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ.

Применение этого вида рефлексии в конце занятия дает возможность оценить активность каждого на разных этапах занятия

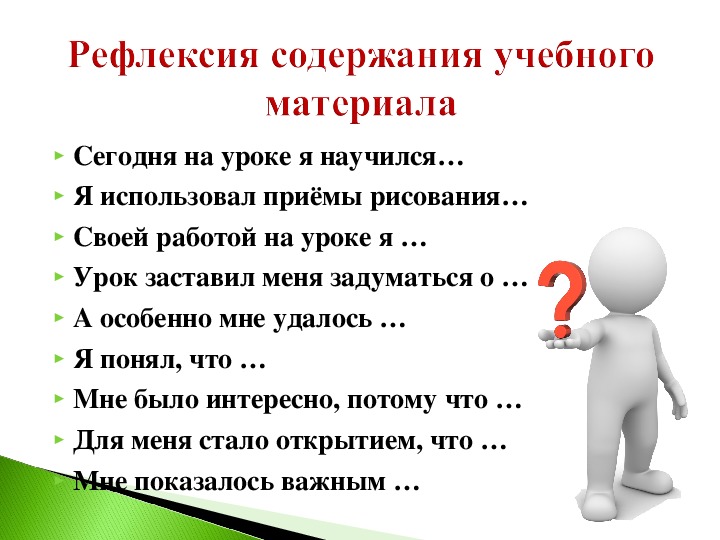

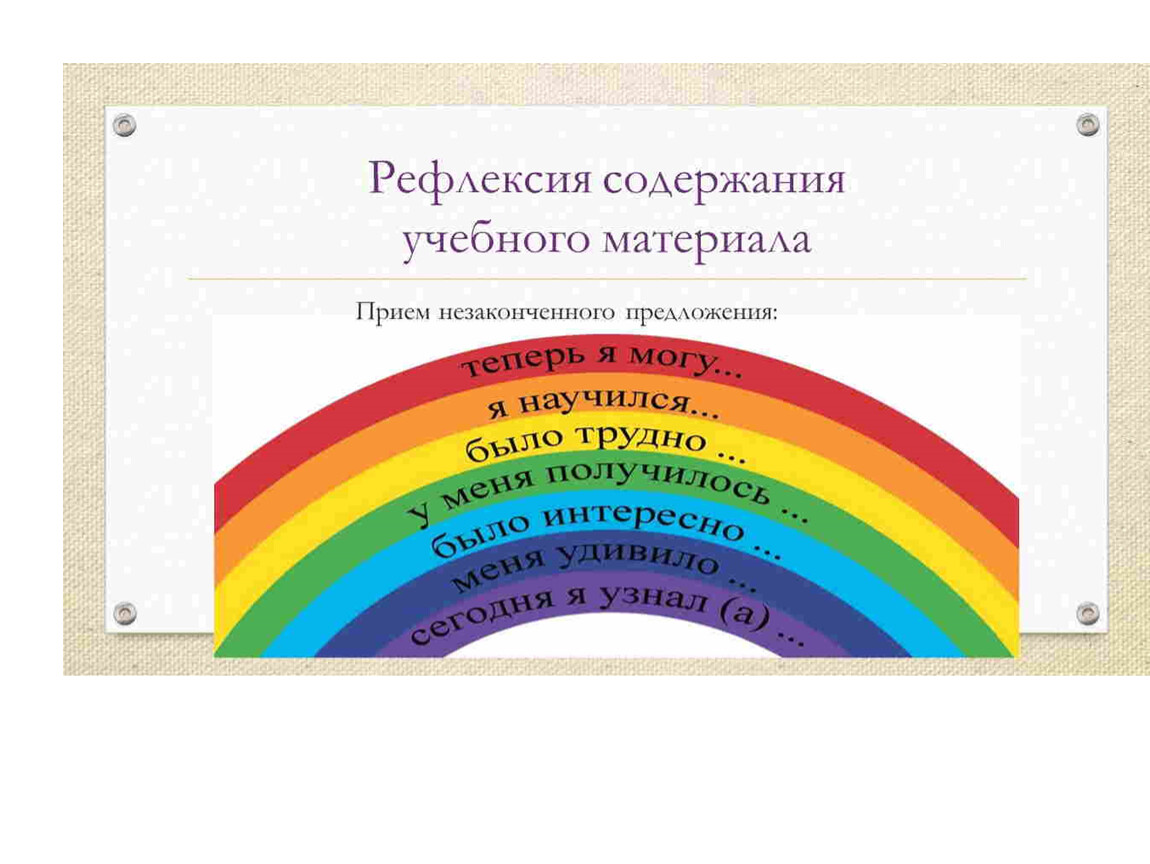

Рефлексию содержания учебного материала можно использовать для выявления уровня осознания содержания пройденного.

Эффективным временем проведения данного вида рефлексии на практическом занятии можно считать окончание этапа отработки практических навыков.

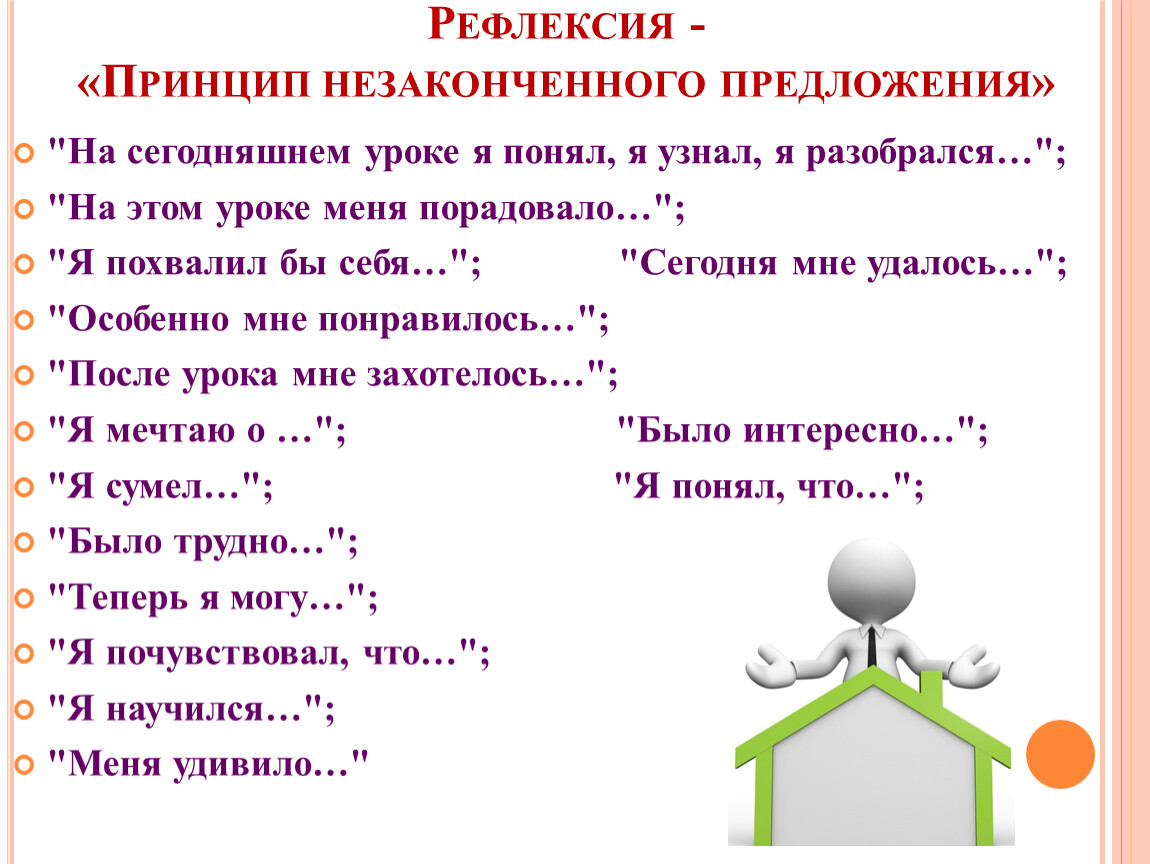

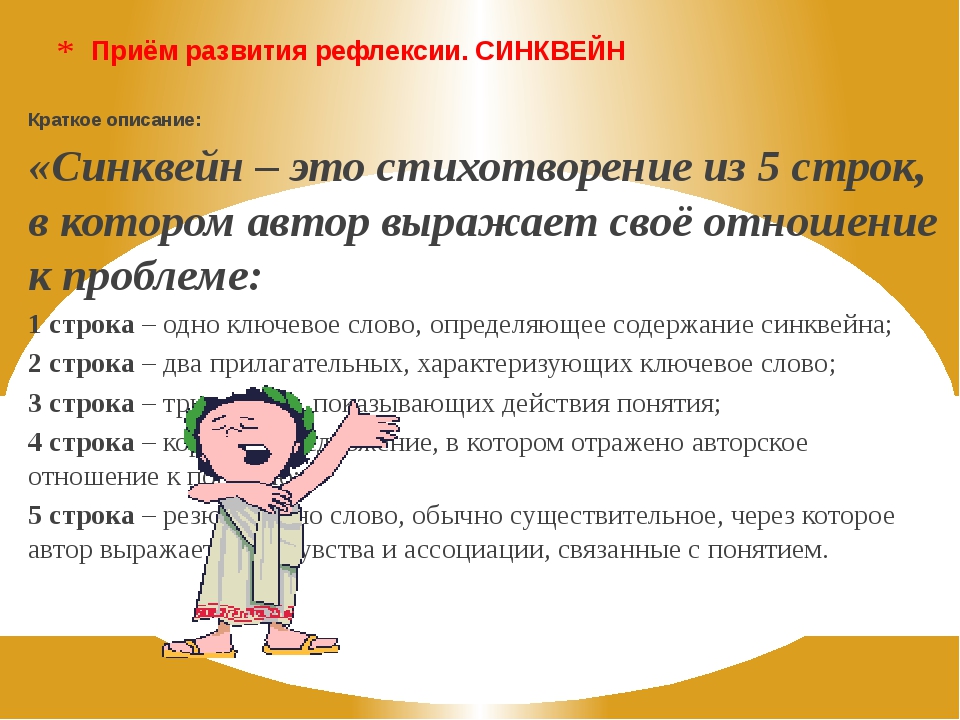

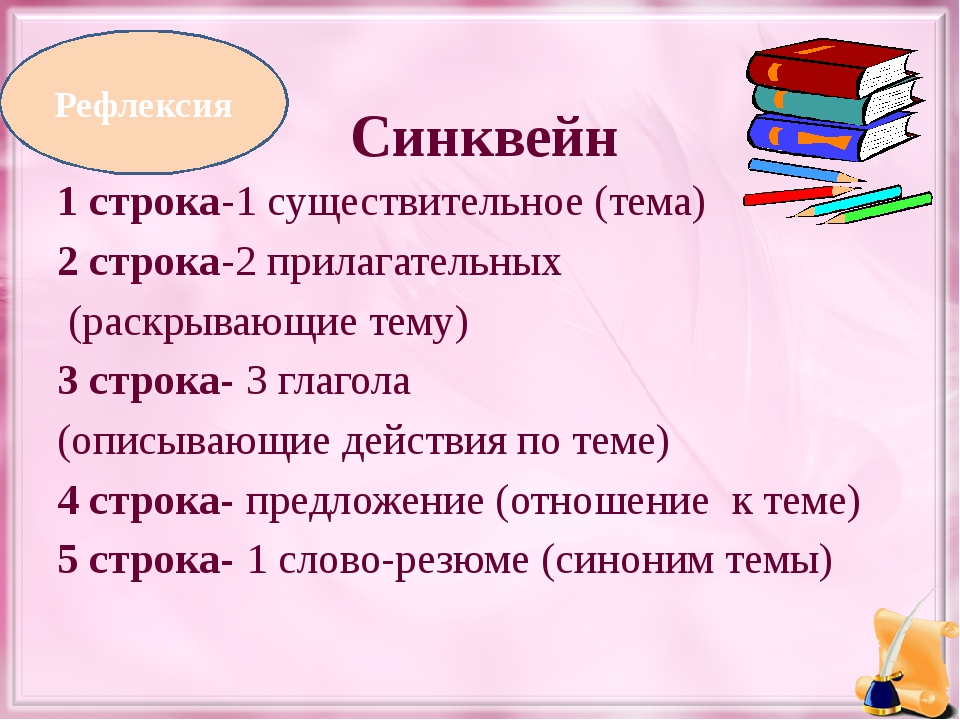

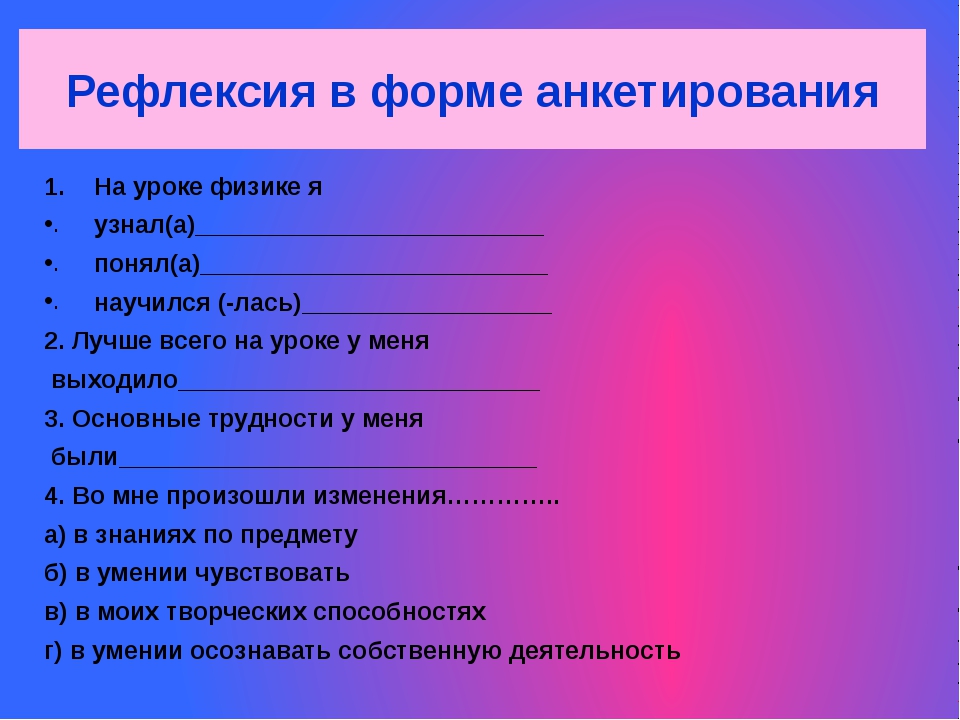

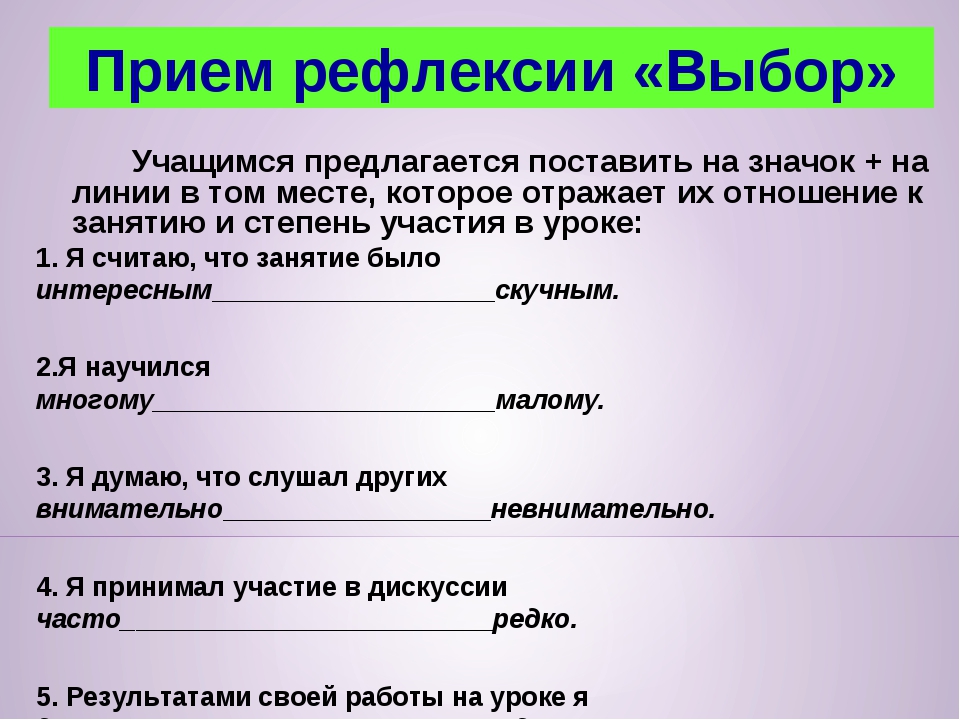

Среди множества рефлексивных приёмов хочется выделить приём рефлексии «Незаконченное предложение».

Позвольте привести пример из личного педагогического опыта применения такого вида рефлексии на практическом занятии по ПМ 04.,МДК 04.03.Технология оказания медицинских услуг по теме: «Постановка подкожной инъекции».

После демонстрационного момента студенты в течение 30 минут самостоятельно отрабатывают алгоритм постановки подкожной инъекции на фантомах. Сразу после этого раздаются карточки с незаконченными предложениями, где в течении 5 минут они дописывают свои ощущения, проводят самоанализ проделанной работы с конкретными комментариями по манипуляции.

Примеры предложений:

«Я похвалил бы себя…»;

«Особенно мне понравилось…»;

«После проделанного мне захотелось…»;

«Я мечтаю о …»;

«Особенно мне удалось…»;

«Я сумел…»;

«Было интересно…»;

«Было трудно…»;

«Я понял, что…»;

«Теперь я могу…»;

«Я почувствовал, что…»;

«Я научился…»;

«Меня удивило…»

« Я себя оценил на …. »

»